| �z�[�� > Pick up > �f�W�^���J���� |

| ���p�f�W�^�����t�J���� | ||

�V���ɍw���������t�f�W�^���J�����uEOS 7D�v

| 2005�N2���ɏ��߂Ẵf�W�^�����ACanon�́uEOS 20D�v���w�����A2007�N11���ɂ́uEOS 40D�v�A�����č���2009�N11���ɔ����ɂȂ����uEOS 7D�v���w�����܂����B �ڍׂȋ@�\�ɂ��Ă͑��̃T�C�g�ŏڂ����Љ��Ă��܂��̂ŁA�f�l�̊��z���ǂ��܂œI�Ă���̂��͕�����܂��A�����ł̓{�f�B�[�ɂ��Ă͂�����ƁA�����Y����𒆐S�ɏЉ�����܂��B ���A�{�@�͌�p�@EOS 7D Mark II�̔����ɔ����A2014�N10�������ς��܂łŖ�ڂ��I���܂����B |

| EOS 7D | ||

| �{�f�B�[�� | |||

����ȂƂ���ł����A���ɂ��o�b�e���[�̑�e�ʉ��ɉ����A�����̃o�b�e���[�����ꂼ��x�𑪒�ł���_�Ȃǂׂ̍��ȋ@�\�ɂ��������Ă܂��B �܂��A�����̋@�\���lj�����A���ʂ�����Ƃ��d�����Ȃ����悤�ł����A�@�\�����̂��������������}�N�������O���C�g�Ȃǂ̕t������t����p�x�����������A�ނ���y�������Ă��܂��B

|

||

| ���z | ||

| ������Ғʂ�̐��\�ŁA�P�N�ȏ�g�������Ă����ꂩ��������Ǝg�������J�����ł��B �܂��A�f�U�C���I�ɂ���������Ďg��������Α�����قLj����������Ă��܂��قǂł��B ���I�ɂ́A�������ꂽ�_�X�g�����@�\�Ƃ����̂��^�����������Ƃ��ł������������B ��A�I�[�g�t�H�[�J�X�͒��Ƃ�����r�I�����Ȕ�ʑ̂𑨂��Ȃ��Ƃ����Ȃ��ׁA�P�_�`�e�ɐݒ肵�Č���t���Ă��܂��BEOS 7D�ł́A�s���g���킹�Ɏg�p����AF�t���[�����P�X�_������A��ʑ̂����S�ɂ��Ȃ��\�}�̏ꍇ�ɔ�ʑ̂Ɉ�ԋ߂�AF�t���[�����W�����̃}���`�R���g���[���[�ŊȒP�ɑI�����邱�Ƃ��ł���̂ł��B �܂��A�����\�Ȑ�������V���b�^�[�{�^���ׂ̗ɂ���}���`�t�@���N�V�����{�^���Ɋ��蓖�Ă邱�Ƃő����ɕ\���ł���悤�ɂ��Ă��܂��B�����������@�\���g�킸���܂��ɂ��Ȃ��H�v���{����Ă���̂������x�������ƕ]���ł���Ǝv���܂��B �����A�P�_�s���Ȃ̂́A�����X�g���{�g�p���̃V���b�^�[�X�s�[�h���ő�łP/�Q�T�O�b�����o�Ȃ��_�B�X�s�[�h���C�g�����g���ςނ��Ƃł͂���܂����A�ł��邾���]�v�Ȃ��̂��g��Ȃ��ق����y���Ȃ邵�A�C�y�Ɏ���������̂ŁA���̓_�͉��P���Ă��炦����Ǝv���܂��B�Ƃɂ������̓�_�̓����Y�̏d���ŁA�ǂ���S�������Ă�����ɂ������Ȃ���ł��B �{�J�����̍ő�̖ڋʂł����铮��B�e�@�\�ɂ��ẮA���_�Ƃ��ẮA����Ƃ�����e�ʃf�[�^�̕ҏW�Ƃ�����Ɠ��Ɏ��Ԃ��₷���A�ʐ^�B�e�ɐ�O�������Ƃ������ƂŃe�X�g�B�e�ȗ��܂������g���Ă���܂���B |

||

| �����Y�� | |||

| EF100mm F2.8 �}�N�� USM | ||

�Y�[�������Y�ł͂���܂��A�P�œ_�����Y�Ȃ�ł̖͂��邳�A�V���[�v���͓��T�C�g�̎ʐ^�����Ă���������Δ[�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H EOS 20D��EOS 40D�ŎB�e�����ʐ^�̑����͂��̃����Y���g�p���Ă܂��B �J�����I�тׂ̈����ɔ������G���u�f�W�^���t�H�g�v�̃t�H�g�R���e�X�gClass2�œ��܂����u�L�{�V�J�~�L���v�����̃����Y�𓋍ڂ���EOS 20D�ŎB�e���Ă��܂��B ���̑��A���Г��ł��Ȃ葽���̎ʐ^������Ă��������܂����B �掿�����łȂ��AUSM�i�����g���[�^�[�j�𓋍ڂ����I�[�g�t�H�[�J�X�͍����Ő��x�����ɍ����D����̂ł��B�����̐��Ԏʐ^�͂킸���ȃV���b�^�[�`�����X�����Ȃ����������ł����A��������ƃs���g�����킹�Ă���܂��B �����Y���L�яk�݂��Ȃ��C���i�[�t�H�[�J�X���g���₷���ł��B

|

||

�����]�������������Ă����X�Y���V�̎ʐ^ ���̎ʐ^�����ŏo�ŎЂ̃|�v���Ђ�J���`���[�����h�A���}�n�����@�̒����x����̃O���r�A�A����Ɂu��p�������R�Ȋw�����فv������g�p�˗����������Ƃ�����܂��B |

�B�e��F�I�I�~�Y�A�I ��̒��ł����ɐl�C�̂���I�I�~�Y�A�I�B |

|

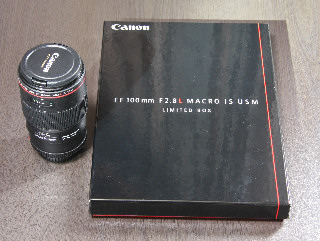

| EF100mm F2.8L �}�N�� USM | ||

���M���ׂ��́A�p�x�u���ƃV�t�g�u���ɑΉ��������E���Ƃ����n�C�u���b�hIS�ŁA����ɂ��莝���ł̃}�N���B�e���i�i�ɂ��₷���Ȃ�܂����B �X���H���̉~�`�i��ɂ��{�P���������Ƃ������Ƃł����A���ۂɎB�e�����Ƃ���~�ł͂Ȃ��X�p�`�ł��c�ł́H�Ƃ̈�ۂ��܂����B �P�N���X�g���Ă݂����z�ł����A���҂��Ă�����u���h�~�@�\�͂��͕s���ŕ⏕�I�Ɏg���Ă�����x�ŁA���炭���{�B�e���ł͒ʏ�B�e�����ł̖�4�i���ɔ�ז�2�i���ƃu���Ղ��Ȃ邩�炾�Ǝv���܂��B ���݂��A�u�����V���̂P�������x�̔�ʑ̂𒆐S�ɎB�e�������A��q��MP-E65mm F2.8 1-5x�}�N���t�H�g����Ɏg�p���Ă���ׁA�o�Ԃ����Ȃ��Ȃ��Ă͂��܂����A�X�уC���X�g���N�^�[������̎g�p�˗���A�ŋ߂ł͓������Y�ŎB�e�����N���q�Q�J���Q�����t�����b�h�f�[�^�u�b�N�Ŏg�킹�ė~�����Ɛ��Ƃ̕�����˗������ȂLj�ʂ̕�������Ƃ܂ő����̕��X�ɖ������Ă��������Ă���悤�ł��B

|

||

�B�e��F�S�}�_���J�~�L�� �莝���ŋC�y�ɎB�e�������́B��u���h�~�@�\�������Ă���悤�ł��B |

�B�e��F�I�I�E�������N�`�o �~�܂��Ă���ꍇ�͎�u���h�~�@�\���n�e�e�ɂ��A�O�r�ł�������B��̂��R�c�B���ۂ̉掿�̍��̓I���W�i���T�C�Y�̉摜�łȂ��ƕ�����Ȃ��Ǝv���܂����E�E�E�B |

|

| EF180mm F3.5L �}�N�� USM | ||

�������]���ł�����A���Ȃ蒷���d���ł��B �ł��A�x���S�������߂Â��Ƃ����ɓ����Ă��܂�������A��Ȃǂ̏�Q�������ċ߂Â��Ȃ��ꍇ�ɍő�̈З͂�����̂����̃����Y�ł��傤�B �����A�r�b�N������悤�Ȃ��l�i�ł͂���܂����B ���T�C�g�̎g�p��ł́A�n���~���E�C�^�e�X�W�n���~���E�C�^�e�n���h�L�Ȃǂ������ł��ˁi2007�N�ȍ~�̎ʐ^�̂݁j�B�n���~���E�͋߂Â��Ƃ��������邵�A�^�e�n���h�L�͍�̌������ŋx��ł������̂ł��B���̂悤�ɍ�̌������͊R�n�ɂȂ��Ă���݂̏ꍇ�͏��z�����ɂ������Ȃ����A���z�����Ƃ���Ŕ��ōs���Ă��܂���������܂���B �ł��A�����ŗ��������ă����Y�������A�O�r�ł�������B�e���邱�Ƃ��ł��܂��B �d���̂Ŏ莝���B�e�͍l���Ȃ��ق��������ł��傤�B���C����EF100mm�ŁA�������Ƃ�������EF180mm�Ƃ������g�p���@�������I�ł��傤�B ���̃����Y�̌��_�͂��Ȃ�L���Ȃ��Ƃ炵���ł����A�I�[�g�t�H�[�J�X�̐��x�����Ɉ������ƁB��ʑ̂��������Ɖ��X�s���g���킹���邱�Ƃ������̂ŁA�ŏ�����}�j���A���t�H�[�J�X����{�ɂ��܂��傤�B���̃����Y���C���i�[�t�H�[�J�X�ŐL�яk�݂��Ȃ��̂ŁA�s���g���킹���y�ł��B �O�r�g�p���͕t���������O���O�r���a���g�����Ƃ������߂��܂��B ��q���}�N�������O���C�g�́A���̃����Y�ɂ͒��ڐڑ��ł��Ȃ��̂ŁA�}�N�����C�g�A�_�v�^�[ 72C(MR-14EX,ML-3�p)���K�v�ɂȂ�܂��B ���̃����Y�͏d���̂ŁA���̃����Y�ƈꏏ�Ɏ��������̂͌��\�h���A�o�Ԃ����Ȃ������Y�ł�����܂��B���ł͓��ɖړI�̒��ł��Ȃ�����͎��������Ă��܂���B

|

||

�B�e��F�I�I�A�����{ EOS 40D�ŎB�e�B�r�������̂Ńg���~���O�������́B���̂悤�ɐ���Ƃ�����ɋ߂Â��Ȃ��ꏊ�ɂ��钎�ɈЗ͂�����B |

�B�e��F�^�e�n���h�L EOS 20D�ŎB�e�B��̊O���ɂ������Ɏg�p�����ʐ^�B |

|

| MP-E65mm F2.8 1-5x�}�N���t�H�g | ||

| �ق�̐��������̒����N���ɎB�e�������Ȃ炱�̃����Y�B���}�N�������Y�ƌĂ�ł��鍂�{���̃}�N�������Y�ł��B EF100mm�P�̂ł��V�����O���܂ł͎B�e�ł��܂������A�����Ƒ傫���ׂ��ȕ��ʂ܂ŎB�e������A�P�����O�サ���Ȃ��������B�e���邱�Ƃ��ł��܂��B �������A�I�[�g�t�H�[�J�X�△�����B�e�͂ł��܂���B ���i����ł͌��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��ʐ^���B�e�ł������ȃ����Y�ł����A���̕��B�e��Փx�͂��Ȃ荂���ł��B���߂͌�������`���Ă��邩�̂悤�ŎB�e���悤�Ƃ��Ă����ʑ̂��t�@�C���_�[�ŒT���̂����J�ł����B �������A���ł͊ȒP�ɎB�e�ł���悤�ɂȂ�܂������A���i�A�_�̂悤�ɂ��������Ȃ������������B�e�ł���悤�ɂȂ����̂͂��̃����Y�̂������ł��B���̃J�u�g�}�b�g��I�K�R�Ȃǂ����ʔ������鑞���R�o�G�����̃����Y�ŎB�e���܂����B ��������h�o�V�J�����ōw���܂������A���܂��Ă����|�C���g�����Ŕ����܂����B �������A���̃����Y�A�]���}�N���قǂł͂���܂��A�����d���ł��B �}�C�u�[�����A�u�����V���ł͓��ɏ��������Ȃ̂ł��̃����Y���劈�Ă��āA���ł͎����g�p���郌���Y�ōł��g�p�p�x�̍��������Y�ƂȂ��Ă��܂��B�ȉ��̎g�p��ł��R�~�J���A�u�����V���ɂƂ��Ă��܂����A�Q���Ƃ��ėL���ł��̂��O�O�����݂đ��̕��X�̎ʐ^�Ɣ�r����̂��ʔ����Ǝv���܂��B�����A�ʐ^�̗ǂ������̓����Y�y�уe�N�j�b�N�����łȂ��A���ɑ��鈤���v�ł��邱�Ƃ̓y�[�W���ł̒��̈������ł��������肢��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H �܂��A�O���o�C���V�̒����ł����̃����Y�̐��\���悭�����邩�Ǝv���܂��B ���ɎB���f�q�ɕt�����ׂȃS�~�ł���傫���ʂ��Ă��܂����}�N���B�e�ł�����AEOS 7D�ŋ������ꂽ�_�X�g�����@�\�Ƒ��܂��Ď��̒���EOS 7D�Ɩ{�����Y�͍ŋ��R���r�ƌ�����ł��傤�B �����P�Ɋg��ʐ^�Ƃ��������łȂ��A���F�A�m�C�Y�̏��Ȃ��A���̊��Ȃǒ��}�N���ɂ����Ă͍��̂Ƃ��듖�T�C�g�̎ʐ^���Q���Ă���悤�ł��B�ƌ��������Ȃ�ȒP�ł����A�S���͈ꌩ�ɂ������ł��̂ŁA�g�p�ᓙ�̎ʐ^�ł��m�F�������������Ǝv���܂��B �L�m�{���}���g�r���V�Ȃǂ��ǂ�����ĎB�e���Ă���̂��Ɩ₢���킹���������������Ƃ�����̂ł����A�ǂ����������Ȃ̂����ׂĂ݂�Ɩ^�����������������肵�Ă܂��̂ŁA������l�ɂ͕�����ʐ^�ɂȂ��Ă���̂��Ǝv���܂��B �̒��P�����̒��������ׂɎB�e�ł��邱�̃����Y��~�����Ƃ������͕�����܂����A�J�u�g���V��N���K�^�̎B�e�Ɠ������o�Ŗ{�����Y���g�����Ƃ���ƒɂ��ڂ����܂��̂ŁA�C�y�ɂ����߂ł��郌���Y�ł͂���܂���B

|

||

���ڎ���EOS 40D�i���{�B�e���j �{���͑O�q�̃}�N�������Y�̂T�{�I ����ł͊m�F����ł��Ȃ������ȕ��ʂ��B�e�\�B |

���ڎ���EOS 40D�i�T�{�B�e���j ���ʂł͎B�e�ł��Ȃ��M�d�Ȓ��}�N�������Y�����A���[�L���O�f�B�X�^���X�����������Z���̂��{�����Y�̍ő�̓�_�ł���B |

|

�B�e��F�A�J�c�m�J�j���V �悭�����ׁA���{���Ńt�@�C���_�[�Ɏ��߂�̂̓e�N�j�b�N��K�v�Ƃ��܂��B |

�u�Q�n�������R�j�������v�ɂēW������܂��� |

|

�B�e��F�R�~�J���A�u�����V �̒��P�D�V�������ł����A�N���b�N��̊g��ʐ^�����͎��ۂ̉摜�𐔕��̈�ɏk�����Ă���B�Љ�y�[�W�ł͂O�D���~�����P��c���̎ʐ^���B�e���Ă��܂��B |

EF100mm F2.8L �}�N�� USM�ł̎B�e ���Ɠ����A�u�����V���B�e�B�莝���B�e�ŋC�y�ɂ��̂悤�Ȏʐ^���B�e�ł���̂ŗǂ������Y�ł����AMP-E65mm F2.8 1-5x�}�N���t�H�g�Ƃ̍��͗�R�B |

|

| EF-S17-85mm F4-5.6 IS USM | ||

| ��u����@�\�t���A�W���Y�[�������Y�ł��B EOS 20D���̈��t�f�W�J����APS-C�T�C�Y�̎B���f�q�ł́A�t���T�C�Y�̃��C�h���͎����Ă��܂��܂����AAPS-C�T�C�Y��p��EF-S�����Y�͂��̌��_���J�o�[����āA���C�h���̂���ʐ^�̎B�e���\�ɂȂ��Ă܂��B �����B�e�ł͂ނ���APS-C�T�C�Y�̂ق��������Y�̘c�݂��y������Č����Ă���Ǝv���܂����A���i��L�O�ʐ^�̂悤�ȎB�e�̏ꍇ�ɂ̓��C�h�ɎB�e�ł��邱�̃����Y���ǂ��Ǝv���܂��B��u����@�\�ƁA�Y�[�����ł��܂��̂ŁA�g������͔��ɂ����ł��B

|

||

���ڎ���EOS 40D ���i��L�O�B�e�ɂ͂����Ă����̃����Y�ł��B |

�L���� |

|

���ڎ���EOS 40D ���i��L�O�B�e�ɂ͂����Ă����̃����Y�ł��B |

�L���� |

|

| EF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USM | ||

��L�����Y�Ɣ�r����ƁA���L�p�ɂȂ������Ƃ�A���邭�Ȃ������ƁA��u������X�ɋ����i�S�i���j�ɂȂ������ƂȂǂ��������܂��B ���ێB�e���Ă݂Ă��A��u����������Ă���ׁA�t���b�V�������AISO���x���グ�邱�ƂȂ��B�e���邱�Ƃ��ł��A�����Y�Ƃ��Ẳ𑜓x�������A�Y��ɃN�b�L���Ƃ����ʐ^�ƂȂ�܂����B �d����100g���d���Ȃ����悤�ł����A�}�N�������Y���y�����Ƃɑ���͂Ȃ��A��������������Ă��܂��������邱�Ƃ͂���܂���ł����B �V�[���ɍ��킹�čL�p�`�Y�[���܂Ŏg�������邱�Ƃ��ł��A�O�r���s�v�ȑ�Ϗd�郌���Y�ł��B �����B������˂Ēn���t�����[�Z���^�[�ŎB�e���ė��܂����̂ŁA�������������B 2010/11/28�NjL�F���̌���g�p�������z�ł́A�{�����Y�̃e�u����@�\�͓��ɋ��͂ŁA��ʑ̃u���łȂ�����قƂ�ǂ���܂���ł����B�掿�E���F�ʂł��]���̕W���Y�[�������Y�Ɩ��炩�ɈႢ�A�C�y�ɎB���Ă��l�ɂȂ邩�璎�B�e�����Ă��Ȃ�����ꂾ������Ζ������Ă��܂������ȃ����Y�ł��B �����A���ӓ_�͈ȑO�Ɍo���������Ƃł����A�O�r�g�p���t�Ƀu�������Ƃ����肻��ȗ��O�r�g�p���ɂ͎g�p���Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B��_�B�e�̏ꍇ�͕Ԃ��ău����̂��A�悭������܂��A�V���b�^�[���������ۂ���Ȃ���ʂ����������̂Ŏ�u���h�~�@�\�̓�����̖��Ȃ̂�������܂���B

|

||

�L���� |

�����Y�t�[�h�iEW-78E�j������ |

|

�X�C�����i�e�B�i�j �������Ŏ莝���E�t���b�V�������E�ő�Y�[���ŎB�e�B �r�̉��ɂ���̂ŃY�[���ŎB�e�����B�i�Q�O�P�O�D�P�D�Q�R�j |

�S�N���N�`���E�J�i�����P�A�j �������Ŏ莝���E�t���b�V�������E�œ_�����T�R�����ŎB�e�B�i�Q�O�P�O�D�P�D�Q�R�j |

|

�o�i�i �������Ŏ莝���E�t���b�V���L��E�L�p�ŎB�e�B �������Ƃ��������ꏊ�ŁA�ʎ������łȂ��A�傫�ȗt���܂߂ĎB���̂́A�L�p�̗ǂ��Ƃ���B�t���C���Ńo�i�i�������ʂ�ꍇ�ł��A�����t���b�V�����g�p����Ζ��Ȃ��B�e�ł���B�i�Q�O�P�O�D�P�D�Q�R�j |

�_�ސ쌧���t�����[�Z���^�[��D�A���� �莝���E�t���b�V�������E�L�p�ŎB�e�B�i�Q�O�P�O�D�P�D�Q�R�j |

|

| EF-70-300mm F4.5-5.6 DO IS USM | ||

| �]���Y�[�������Y�ł��B ���̃����Y��I���R�͎�u����@�\�ɉ����A�R�ϑw�^DO�����Y�ŁA���{���ł���Ȃ���莝���B�e���\�Ƃ����_�ł����B �~�`�̃{�P�����ǂ��B �����A�O�r���g���Ă������ɃV���[�v�Ȏʐ^���B��Ȃ��̂ŁA���Ƃ̑������ȁH�Ǝv���Ă܂��B �����Ƃ��A�g�p�p�x�͔��ɏ��Ȃ��̂ŁA�g�����Ȃ��Ă��Ȃ��������Ȃ̂�������܂���B ����ɂ��Ă��A������ƍ��������Ȃ����Ǝv�������Y�ł��B

|

||

���ڎ���EOS 40D ���T�C�g�̎ʐ^�̑����͂��̃����Y�ŎB�e���Ă���B |

�L���� ��u����ɂ����E������̂ŁA�ł���ΎO�r���Y��ɎB�肽���B |

|

| �A�N�Z�T���[�� | |||

| �}�N�������O���C�g MR-14EX | ||

| �����B�e�ł́A�}�N�������Y�Ƌ��ɍ��△���Ă͂Ȃ�Ȃ����C�g�ł��B EF100mm�Ɣ��Q�̃R���r�l�[�V�����ŁA��x�g������~�߂��܂���B �����Ȍ��ʒ��߂��ł��A���邭���R�ȎB�e���ł��܂��B �����Y�̐�[�Ƀ����O��̃��C�g�����Ďg�p���܂����A���E���ꂼ��Ɍ��ʂ����邱�Ƃ��\�ł��B �X�Ɍ�q���X�s�[�h���C�g���g�p�������C�����X�����B�e���ł��܂��B �����ĒZ���������Ȃ�A�����������肵�āA�ʂ肱�݂̌�������ʑ̂ɂ́A���L�̃����O�����̂܂ʂ��Ă��܂��s���R�Ɍ����邱�Ƃ��炢�ł��傤���H�l�R�n�G�g���̐��ʂ��猩���ʐ^�ł͓��ɂ悭�ʂ荞��ł܂����A�t�ɂ��ꂪ�Ɠ��̕\��ɂȂ��ċC�ɓ����Ă��܂��B �]���}�N���uEF180mm F3.5L �}�N�� USM�v�g�p���́A�}�N�����C�g�A�_�v�^�[�V�Q�b���K�v�ł��B2,604�~�ōw�����܂����B

�j���h�~�̍H�v

|

||

��������EOS 40D �莝���B�e���e�ՂɂȂ�B |

�j���h�~�̍H�v �{�̂ƃ����O���C�g���䕔�Ƃ̊ԂɃS�����̃`���[�u��ڒ����邱�ƂŔj����h�~���Ă݂��B |

|

| �X�s�[�h���C�g 580EX | ||

���C�����X�����B�e�͖{���Ɋy���Y��Ȏʐ^���B�e�ł��܂��B ���C�����X�Ȃ̂Ŏ��R�ɐݒu�ł��A��ԍ������Ǝˊp�x�Ŗ��邭���R�Ȏʐ^�Ɏd�オ��܂��B ���X�~�����ĂQ�����Ă܂��B

|

||

| �X�s�[�h���C�g�u���P�b�gSB-E1 | ||

�{���W�̎ʐ^�Ƃ̗v�]�Ő��삳�ꂽ���i�炵���ł��B ���ʂ���̃X�g���{�ł͕s���R�ɂȂ邱�Ƃ�����܂����A��������点�邱�Ƃɂ���Ď��R�Ȏʐ^�ɂȂ�悤�ł��B �������A����������w���������R�́A�}�X�^�[�p�Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�X���[�u�p�Ƃ��Ďg���Ă݂��������̂ł��B�Â��ꏊ�ł���薾�邭���R�ɎB�e�ł���Ǝv���āB �{���̎g�p�@�ł͂Ȃ��ł����A�m�����}�N�������O���C�g�Ƌ��ɃX���[�u�Ƃ��ăX�s�[�h���C�g��{�̂̉��Ɏ��t���Ďg�����Ƃ͂ł��܂����B �������A���̎g�p�@�̍ő�̌��_�̓n���p����Ȃ��d���Ƃ������Ƃł��B �������A�d���Ȃ�����A�t�̉e�ɂ����~�c�{�V�n�}�_���~�o�G�����グ�Ȃ��獂���V���b�^�[�ŎB�e���āA�Â������̂ɖ��邭���R�ȎB�e�͂ł��܂����B

|

||

| �X�s�[�h���C�g�g�����X�~�b�^�[ ST-E2 | ||

������O���X�g���{�[�q�ɐڑ����Ďg�p���܂��B�̂ɖ{�̂̃X�g���{�͎g�p�ł��܂���B EOS 7D�ɂ͖{�@�\����������Ă��鑼�A�}�N�������O���C�g���g���Ă��镪�ɂ̓��C�����X�����B�e�ł��܂��̂ŁA���̐��i�͕K�v����܂���B �ł��A�������̎B�e�ł́A�K���X�ʂ����˂��ď�肭�B�e�ł��Ȃ��B����Ȏ��ɂ���Ŗ{�̂���͌��点���A���E�ɃX�s�[�h���C�g��u���āA���C�����X�����B�e����Ɛ����ɂ��邩�̂悤�Ȏʐ^���B�e�ł��܂��B �������A�}�N�������O���C�g���g���Ȃ������Y�g�p���Ɏg���܂��B �����A�d�r�͕ʔ���ŁA��p�̓d�r�u2CR5-BB �J�����p���`�E���d�r�v���K�v�Ȃ��Ƃ��ォ��m���āA1,150�~�Ōォ�甃���n���ɁE�E�E�B ���̐��i���g�p����R�}�c�����V�̎ʐ^������܂��B

|

||

| �G���J���}�[�j�� 530 | ||

| �O�r�̓}�N���B�e�̊�{�B ���Ȃ�A���[�A���O�����獂���A���O���܂ň�łł�����̂������ł��傤�B�����őI�̂����̊��Ŏg���₷���J�[�{���O�r�̃G���J�}�[�j�� 530�B �r�⒆�����̃G���x�[�^�[�����R�Ȓ����ɒ��߂ł��āA�Œ�������^�b�`�B����ł��Ċm���ɌŒ肳��Y�����肵�܂���B ���[�A���O���̎B�e�́A�G���x�[�^�[���O���A�J�r�p�x���R�i�K�ɒ��߂��邱�Ƃ��ł��܂��B ���̎O�r�͕���̂��悤���Ȃ��ł��B�C���t����Canon���łȂ����i�͂��̃x���{�����̎O�r�Ə[�d�r�����ł����B

|

||

�G���J���}�[�j�� 530 ��u���̂Ȃ��Y��Ȏʐ^���B�e����ɂ͂�͂�O�r�B |

�g�p�� �����ꏊ����Ⴂ�ꏊ�܂ŏd��O�r�B |

|

| �W�I�E�J���}�[�j�� E535M | ||

�����đI�̂����́u�W�I�E�J���}�[�j�� E535M�v�ł��B �I���R�ł����A�܂��傫����d�ʂ͂��قNj��O�r�ƕς��Ȃ��̂ɑS�����Q�O�����߂����������ƁA�N�C�b�N�V���[�ɂ�胏���^�b�`�ŃJ�����̒E�����ł��邱�Ƃł��B �]���͎B�e�̓x�Ɉ��t���_��Ƀl�W�ŌŒ肷��Ƃ�����Ԃ�����܂������A���炩���߃N�C�b�N�V���[�����t�ɑ������Ă������ƂŁA�����^�b�`�ŎO�r�ɃZ�b�g�ł���ׁA���܂ł��V���b�^�[�`�����X�����Ƃ����Ȃ��Ȃ�͂��ł��B ���̑��ɂ��A�������ώ��Γ˂ȂǏ]���g���Ă����O�r�ɂ͂Ȃ��֗��ȋ@�\���t���Ă��܂��B �W�I�E�J���}�[�j��E�V���[�Y�͕�������܂����A���ɂƂ��Ă��̎O�r���x�X�g�ȃo�����X�ŁA�������Ƃ͂���܂���ł����B ���V���[�Y�̖{���i���n�C�X�y�b�N�Ȑ��i�ł����ۂɃZ�b�g������t�͂�������2kg�ł���̂ɑ��A�����ύڂ�4kg�������Ă����肪�����Ȃ���A�{���i���d���Ȃ�_��A�����T�C�Y�ł���Ȃ���k������Ⓑ���r�a���傫���ׁA��q�̎O�r�P�[�X�Ɏ��܂�̂��������_�ȂǂŁA�P���Ƀn�C�X�y�b�N�Ƃ����_�����ł͑I���ł��܂���B ���ۂɎg���Ă݂��Ƃ���A���삪�ȒP�Ȃ̂Ő������Ȃ��ł��g�����Ƃ��ł��܂����B�r�̊J�r�͏]���ʂ�R�i�K�A�r���R�i�ł����ڐ���͂Q���A�b�v���Ă��܂����B �O�r��p�̃P�[�X���t�����Ă��܂����A���O�r�̐�p�P�[�X���{���{���ɂȂ����ׁA�}���t���b�g���̊O���V�O�����̎O�r�P�[�X���g���Ă����̂ł����A����̎O�r�����Ȃ����܂�܂����B�܂��A�t���̃P�[�X�ɔ�ׁA�����ɗ]�T������܂��̂ŁA���C�g�g���b�v�̃|�[�����ꏏ�ɓ���d�Ă��܂������A������]���ʂ�g����������̂͏�����܂��B �X�Ɍ��݁u�W�I�E�J���}�[�j�� �J�[�{���O�r�Ղ�v�Ŋe�탌���Y�t�B���^�[���X�y�A�V���[��Ⴆ��̂ŁA�X�y�A�V���[��Ⴄ�\��ł��B �܂��A���̎O�r�ɂ͘Z�p�����`���t���Ă������ƂŁA�傫�Ȍ�Z�ɋC�t�����ƂɂȂ�܂����B�t���̘Z�p�����`�́A�r���b�N���o�[�̒��ߕt�����ɂ��Ȃ����ꍇ�ɁA���b�N���o�[��̃{���g����ߒ������ƂŏC���\�ł����̂ŁA���O�r�Ŏ������Ƃ���m���Ƀ��b�N���ɏk�݂ɂ����Ȃ�܂����B���O�r�ɘZ�p�����`�͕t�����Ă��炸�A�������Ɋɂ��Ȃ������̑Ώ��@�ɂ��Ă���ؖ��L����Ă��Ȃ������ׁA�������Ǝv���Ă��܂��܂������A�܂��g���鎖�ɋC�t�������͍����ȎO�r�����Ɍ��\�V���b�N�ł����B �����A���Ղ��Ă��邱�Ƃ͎����ŁA�r��[���̐Γ˂����Ȃ薁�茸���Ă����̂ł��g���₷���O�r�ɔ����ւ���ǂ������ł͂������Ǝv���܂��B���ɍ���̎O�r�����Ă����O�r�ɂ͖߂���͓����i�̍w����I�т܂����A���炭���̎O�r���ꐶ�g�������邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂��B

|

||

�t���̎O�r�p�P�[�X �ȑO�̐�p�P�[�X�͊��Ƀ{���{���ɂȂ��ă}���t���b�g���̃P�[�X���p�����Ďg���\��ł��B |

�g�p�� �d�����ς��Ȃ��̂ɑS���������Ƃ��������b�g�͂��Ȃ荂���ł��B |

|

���[�|�W�V���� �Ⴂ�ꏊ�͏]����菭�������Ȃ��Ă���݂����ł����A�ʐ^�̒ʂ�n�ʃX���X���ł̎B�e���\�ł��B |

������ ���܂ł̓J�������̐����v���g���Ă܂������A�_��ɐ����킪���邱�ƂŁA�J�������̑�����Ȃ���悤�ɂȂ�܂����B |

|

�S���Γ� �Γ˕��̓S���ƃX�p�C�N���g�������邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂����B �����A�S���Γ˂͌��\�_�炩���̂Ŗ��Ղ��S�z�B |

�X�p�C�N �S���Γ˂����ƂŃX�p�C�N���o�Ă��܂��B�S�c�S�c�������ȂɓK���Ă���悤�ł��B |

|

| �����[�g�X�C�b�` RS-80N3 | ||

����瑽�@�\�Ȃ��̂��o�Ă��܂����A�v�̓V���b�^�[�̖�ڂ���������̂ŁA�V���v���Ȃق��������ł��傤�B�J�������ʂɂ����p�[�q�ɐڑ����邾���Ŏg�p�ł��܂��B�莝���ł̎B�e�ɂ͈Ӗ��𐬂��܂��A�O�r�g�p���ɂ́A���J�`���Ǝ~�܂����V���[�v�Ȏʐ^���B�e���邱�Ƃ��ł��܂��B ��Ƀ}�N���B�e������̂ł���A�K���i�B

|

||

| �G�N�X�e���V�����`���[�u EF25 II | ||

�Q��ނ���܂����A���{���ȃG�N�X�e���V�����`���[�u EF25 II��I�т܂����B �Ă�����ڊ���Y���Ǝv���čw�������̂ŁA���߂Č��ċ̃����O�ŋ����Ă��܂��܂����B �����Ƃ��ẮA�V���[�v���͂��̂܂܂ɂ��傫���B�e���邱�Ƃ��ł��܂����B �������AMP-E65mm F2.8 1-5x�}�N���t�H�g�ɂ͎g�p�ł��܂���B �I�[�g�t�H�[�J�X�����̂܂g���܂����A�V�r�A�ɂȂ�܂��̂Ń}�j���A������{�ł��傤�B �������A�ǂ�����������܂��A�ڑ����Ƀ����Y�����ɔ�ׁA�B���f�q�ɕK���ƌ����Ă����قǁA�S�~���t�����܂��B�Ód�C����������̂ł��傤���H�����T�d�Ɏ��t���Ă��A���Ȃ�h��ɃS�~���t�����Ƃ����邩��A���炭�Ód�C�̉\���͍������ł��B ���T�C�g�̎g�p��Ƃ��ẮA���h���_�j�̈�����`���O���C�q�Q�i�K�j���g�R�A�u�����V�Ƃ������T�����O��̏��������ɂ͑��p���Ă܂��B �A�J�}�_���P�V�L�X�C�̎ʐ^�ł́A�₭�݂邳���ł���u�₭�݂�̍����}�Ӂv�̎g�p�˗����[�����Ȃ�Ƃ₭�݂邳�X�ɂ��˗����Ă�������܂����B

|

||

| EXTENDER EF2�~�U | ||

| �莝���̖]�������Y�̏œ_�������Q�{�ɃA�b�v�ł���̂����̃G�N�X�e���_�[�ł��B ���̏ꍇ�́A�]���}�N�������Y�iEF180mm�j�Ŏg�p���邱�Ƃ�O��ɍw�����܂������A���ł̎g�p�͂܂�����܂���B �Ƃ����̂��A�Ȃ��Ȃ��~�܂�Ȃ��R�V�A�L�g���{����������G�N�X�e���_�[�ŎB�e���悤�Ɗ撣���Ă͌������̂́A�~�܂��Ă��ꂸ�B�e�ł��܂���ł����B�^�����ȃJ�����ƃ����Y�ɂ��̔����G�N�X�e���_�[��ڑ����邱�ƂŁA�ނ��낱����̃J�������R�V�A�L�ƂȂ��Ă��܂��܂����B �����A���̐��i�̔\�͂��m���߂�ׂɖ������B�e���Ă݂܂����B ���ʂ͂����̒ʂ�B

|

||

�G�N�X�e���_�[�@�d�e�Q�~ II �]�������Y�ɐڑ����邾���ŏœ_�������Q�{�ɁI |

�g�p�� ������]���}�N���iEF180mm�j�ƃG�N�X�e���_�[�ł����܂ő傫���B�e���邱�Ƃ��ł���B�i�Q�O�O�X�N�X���T���B�e�j |

|

| �N���[�Y�A�b�v�����Y 250D/58mm | ||

�O�q�̃G�N�X�e���V�����`���[�u�����ȑO�ɍw�����������Y�ł����A�S�̂��{�P�Ă��܂����܂��B�e�ł����A����ȗ��g���Ă��܂���B�����ƍi�荞�߂悢�̂�������܂��A���ł͎g���@����Ȃ��s�v�̑㕨�ƂȂ��Ă��܂��܂����B

|

||

| PL�t�B���^�[ | ||

���������̉f�肱�݂���������ʑ̖̂{���̐F���B�e����������A������Y��Ɏʂ��������ȂǂɗL���ȃt�B���^�[�ł��B

|

||

�t�����ł̃X�M���C�g�i�o�k�t�B���^�[���g�p�j ���肪���邢�̂Ŕ��g�r���Ă��܂��B |

�t�����ł̃X�M���C�g�i�o�k�t�B���^�[�g�p�j �w�i���Y��ɎB�e�ł���B |

|

| �����O���O�r���a | ||

| �{�̂ł͂Ȃ��A�����Y�Ŏx���郊���O���̎O�r���B EF180mm��MP-E65mm�ɕt������Ă��܂��B ���͂܂��g�������Ƃ͂���܂��A�����d���]���}�N����EF180mm�̏ꍇ�͖{�̂��O�r�ɌŒ肷��̂͏��X�A���o�����X���������܂����A�ݒu�ꏊ�ɂ���Ă̓V���b�^�[�̐U���ł��u���Ղ��Ȃ�܂��B���̏ꍇ�A�d���������Y�̂ق������̃����O���O�r���Ŏx���邱�Ƃɂ���āA��������ƌŒ肳��܂��B�X�Ƀ����O���ł����玩�R�ɖ{�̂���]�����A�c�E���̍\�}�ύX���ȒP�ɍs�Ȃ���_���ő�̖��͂ł��傤�B

|

||

�����O���O�r���a EF180mm�̂悤�ȏd�������Y����������Ǝx���A�c�����̎B�e���e�ՂɂȂ�B |

�g�p�� ������ς����Ɏ��R�ɍ\�}��ς�����B |

|

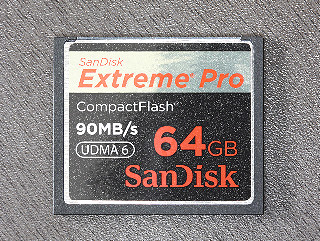

| Compact Flash | ||

| ����B�e���ړI�ɂ��Ă���̂Ȃ�AUDMA������UDMA6�Ή��̍����E��e�ʂ̂b�e�i�R���p�N�g�t���b�V���j���K�v�ł��B ���������̗e�ʂ̂b�e���Q���w�����邭�炢�Ȃ�A���̂Q�{�̗e�ʂ̂P���̂b�e�̉��i�̂ق����������b�e�̍����ւ����K�v���Ȃ��Ȃ��ŁA���������̑K�����ɂȂ�Ȃ��悤�\�Z���l���čw������邱�Ƃ������߂��܂��B GH-CF2GXX [133�{�� �R���p�N�g�t���b�V�� 2GB]

|

||

�R���p�N�g�t���b�V�� ����B�e������Ȃ�A���e�ʂɉz�������Ƃ͂Ȃ����A�ׂ�ڂ��ɍ����Ȃ�܂��B |

�R���p�N�g�t���b�V�� �e�ʂ����łȂ��A�������������̂ɉz�������Ƃ͂���܂��A���ɍ����B |

|

| ���[�p�X�t�B���^�[�p �f�W�^���N���[�j���O�Z�b�g | ||

| �_�X�g�����@�\���t���Ă���Ƃ͂����A���ꂾ���ł͏����ł��Ȃ��S�~�͕K���t���܂��B �B���f�q�ɃS�~���t�����Ă����Ƃ��Ă��A���ʂɕ��i�ʐ^��l���ʐ^���B�e���Ă��邾���Ȃ�A��قǍi�荞�܂Ȃ�����ʐ^�ɃS�~���ʂ邱�Ƃ͂���܂���B �������̂悤�ɃA�u�����V�̂悤�ȏ����Ȓ����B�e���Ă���ꍇ�́A�͂�����ƃS�~���ʂ��Ă��܂��܂��BEOS 20D�قǂł͂���܂��AEOS 40D�ł���͂菜���ł��Ȃ��S�~�������Ă��Ă��܂��܂����B�iEOS 7D�ł͍��̂Ƃ���S�~�͊m�F�ł��Ă��܂���B�j �����ŁA�����ŎB���f�q��|���ł���N���[�j���O�Z�b�g�ő|�����邱�Ƃɂ��܂����B �Ȗ_��N���[�j���O�y�[�p�[�����������X�e�B�b�N�̐�[�ɏ��ʂ̖����A���R�[����t���ĕ��ł�悤�ɑ|�����܂��B �B���f�q�͉��������f�W�J�����Ă��܂����˂Ȃ��قǃf���P�[�g�ȏꏊ�ł��̂ŁA�אS�̒��ӂ��K�v�ɂȂ�܂��B ���ۂɎg���Ă݂܂������A���ł���̃A���R�[���������Ƀz�R�����c���Ă��܂����Ƃ������A���̏ꍇ�@������ɃG�A�[�_�X�^�[�ȂǂŐ���������ق������ʓI�Ȃ悤�ł��B �S�~��z�R���̖����l�������Ƃ��Ȃ����������Ǝv���܂����A���͌��\�t�����Ă��邱�Ƃ������̂ŁA�ő�ɍi�荞��Ŕ����ǂȂǂ��s���{�P��ԂŎB�e���Ă݂�ƌ��\�ȃS�~��z�R�����ʂ�Ǝv���܂��B �Z�b�g���e

|

||

���[�p�X�t�B���^�[�p �f�W�^���N���[�j���O�Z�b�g �����A���R�[����Ȗ_�ȂǃN���[�j���O�ɕK�v�Ȃ��̂����ׂđ����Ă��܂��B |

�B���f�q�ɕt�������S�~�iEOS 40D�j �����ǂȂǂ��i�荞��ԂŃs���{�P�ŎB�e����Ƃ��̂悤�ɎB���f�q�ɕt�������S�~���B�e�ł��܂��B�������A���ʂ̎B�e�ł͂�قǍi�荞�܂Ȃ�����S�~���ʂ邱�Ƃ͂���܂���B |

|

| ���p�� | |||

| ���C�u�r���[�@�\�{�����O���O�r���a | |

| �����������ꏊ�ɂ��čX�ɁA��O�ɏ�Q��������Ƃ������������ł��A�@�\��A�N�Z�T���[��L���Ɏg���A�ȒP�ɎB�e���邱�Ƃ��ł��܂��B �B�e����

�]����EOS 20D�ł̓��C�u�r���[�@�\���Ȃ��A�t�@�C���_�[���`���Ȃ��̂ŁA�O�r���ő�ɐL���Ďg�p����͍̂���ł������A���̋@�\���g�����ƂŃJ�������痣��Ă��Ă��e�Ղɍ\�}���m�F�ł���̂��A�ő�̃|�C���g�ł��傤�B |

|

���C�u�r���[�B�e�V�[�� ���̋@�\�ŁA�t�@�C���_�[��`���Ȃ��قǎO�r�������L�����ꍇ�ł̎B�e���\�ɂȂ����B �ʐ^���������Ə���A�I�}�c���V���~�܂��Ă܂����A�t����ʂɂ́A�g��\�������A�I�}�c���V�������Ǝʂ��Ă��܂��B |

�����O���O�r���a�g�p�� ��ʑ̂�\�}�ɍ��킹�āA���������ʼn�]�����邱�Ƃ��ł���B |

�O�r�g�p�� �����ꏊ����Ⴂ�ꏊ�܂ŏd��O�r�B�������A�n�ʂ͗����t�Ńt�J�t�J�Ȃ̂Ń����[�g�X�C�b�`���g���܂��傤�B |

�B�e�� �N���b�N����Əc���̎ʐ^�ɂȂ�܂��B |

| ���p�f�W�^���J�����̋O�� | ||

| FinePix 2900Z | |||

�ǂ����~���Ă��ǂ��ʐ^�͎B��܂���B�ł��A�����̃f�W�J���͔��W�r��Ȃ̂Ŏd���̂Ȃ����ƂȂ̂ł��傤�B �m���R�{�Y�[���͂������Ǝv���܂��B �R���g���X�g�����ɐA230����f�̉𑜓x�ł́A�͂����茾���Ĉ���ɂ��ς����܂���B |

||

| FinePix 6900Z | |||

�P��ڂ̃f�W�J���̐��\�ɕs�����������ׂɁA���̃l�I���̃f�W�J���̃X�y�b�N�͂��Ȃ薣�͓I�ł����B330����f�������Ƃ��Ă͍����ق��ŁA���w�U�{�Y�[���������̂������̂ł����B �t���b�V���ł̎B�e�͐Ԃ��ʐ^�ɂȂ��Ă��܂��A�܂������g���܂���ł����B �����\�ȃf�W�^�����t���g���Ă��鍡�ł��A����FinePix 6900Z�ŎB�e�����ʐ^�͎ʐ^�˗�����������A���J�߂����������肷��͔̂�ʑ̂��w���N���X�I�I�J�u�g�̐l�C����`���Ă���Ǝv���Ə��X���G�ȋC�����܂����A�ǂ�ȃf�W�J���ł����̎d�l������ĎB�e�������Ȃ�̎ʐ^�͎B��邱�Ƃ�m���Ă���������Ǝv���܂��B ���̃f�W�J���ŎB�e�����ʐ^�̌f�ڈ˗������\����܂����B �ŋ߂ł�NHK�̓y�j�h���}�u�W���b�W�v�̍ŏI�b�ł��g���Ă��������܂����B �����_�ł͂��̃f�W�J���̎g�p���Ԃ���Ԓ����A2000�N�̉č�����A2004�N��t�܂ł̂S�N�ԂƂȂ�܂��B |

||

| EOS 20D | |||

�w�������́A�]���̃f�W�J���Ƒ���@�����Ȃ�Ⴂ�A�˘f���܂������A����Ɗ���Ă����ɏ]���āA���܂łɎB�e�ł��Ȃ������N���Ȏʐ^���B�e�ł���悤�ɂȂ�܂����B �g�p���Ԃ͂R�N�߂��ƁAFinePix 6900Z�̂S�N�ɂ͋y�т܂��A�B�e�����ł͐��S�{������̂ق��������ł��B �����A�s���Ȃ̂́AFine Pix 6900Z�ł́A�Q�b�Z���t�^�C�}�[���������̂ɁA�{�@�͂P�O�b�݂̂������[�g�X�C�b�`�̑�p�Ƃ��Ă̎g�������ł��Ȃ����ƁB�������A�����[�g�X�C�b�`���g���n�߂Ă���́A�ނ���Q�b�Ԃ̃^�C�����O���Ȃ����A�V���b�^�[�`�����X�ɏu���ɔ����ł��A�s���͊��S�ɉ�������܂����B EOS 40D�ɐ����サ�܂������A�����̎ʐ^���B�e���Ă����N�G�̓������{�@�͂��ꂩ��������Ǝ�����܂���B ��A�V���b�^�[�`�����X�ɃV���b�^�[�������Ȃ��Ȃ�Ƃ����v���I�ȕs�ǂ��������ׁA�ɂ��ڂ��݂܂������A����̓t�@�[���E�F�A��Canon�̃T�C�g����_�E�����[�h����EOS 20D�ɃC���X�g�[�����邱�Ƃʼn����ł��܂��B �{���ɗǂ��f�W�^�����ŁA�~���o���Ȃ���Έꐶ�����ł����i�ł��B

|

||

| EOS 40D | |||

EOS 20D�ɔ�ׁA�l�X�ȕ����ʼn��P����A��ώg���₷�����������@��ŁA��p�y�[�W���쐬���ďЉ�Ă��܂��B ��Q�N�Ԏg���܂����B ���҈ȏ�̋@��ł������A�����Č����_�X�g�����@�\�ŗ��Ƃ�����Ȃ��z�R�������������̂���_�B��͂�Ód�C������������悤�Ɋ����܂��B

|

||

| �o�ዾ 18�~50 IS ALL WEATHER | |||

▲�擪�y�[�W��

���T�C�g���̉摜�̖��f�]�ڂ��ւ��܂��B

Copyright© 2002-2024 Takuro Tsukiji.

Copyright© 2002-2024 Takuro Tsukiji.

| �@|�@ ◄�@�߂��@|�@�T�C�g�̂����p�ɂ��� �@|�@ |  |

�������̃X�s�[�h���C�g 580EX

�������̃X�s�[�h���C�g 580EX

�X�s�[�h���C�g�g�����X�~�b�^�[ ST-E2

�X�s�[�h���C�g�g�����X�~�b�^�[ ST-E2

�����[�g�X�C�b�` RS-80N3

�����[�g�X�C�b�` RS-80N3

FinePix 2900Z

FinePix 2900Z