マクロレンズ(EF100mm F2.8L マクロ USM)装着時のEOS 7D Mark II

|

当然ながら購入しましたのでレビューさせていただきたいと思います。

|

| ホーム > Pick up > デジタルカメラ > EOS 7D Mark II レビュー |

| EOS 7D Mark II レビュー | ||

|

当然ながら購入しましたのでレビューさせていただきたいと思います。

|

| 初代との主な違い | |||

| 開封 | |||

ちょっと驚いたのは説明書が分厚いこと。初代でも275ページと分厚く感じていたのですが、Mark IIでは更に分厚い547ページ。説明も分かりやすくて安心です。 見た目は初代とそっくりでよく見ないと分かりませんが、全面右下にMark IIとあります。 Mark IIでは多くの機能が向上している上、GPSなどの新機能も盛り込みながら、重量は初代と同じ910gといいこと尽くめといった感じです。 バッテリーは新製品のバッテリーパック LP-E6Nが付属していますが、初代で使用していたLP-E6から約3.6%と微々たる容量アップしかしていません。互換性がありますので旧バッテリーも引き続き使用することができます。

|

||

使用説明書 547ページもあります。 |

歴代のEOSシリーズ 奥からEOS 40D、EOS 7D、EOS 7D Mark II。EOS 20Dは倉庫で眠ってます。 |

|

| 各部・機能 | |||

・モードダイヤルボタン 初代では自由に回せましたが、Mark IIではダイヤル中央にモードダイヤルロック解除ボタンなるものが新設されており、このボタンを押しながらでないと回せません。これは初代でレンズ交換などに意図せずにダイヤルが回ってしまうことがよくありましたので、誤操作防止の役目は大きいと思われます。 初代と同様、すぐ下に電源スイッチがあります。 ・表示パネル 初代とほとんど変わりませんが、デュアルスロットに伴い選択しているカードが表示されるようになったことや、新機能のGPSの表示、オートライティングオプティマンザの表示が追加されました。 尚、マニュアルモードの場合は露出計が表示されなくなったようです。ファインダーでは右側に標準露出として表示されます。 ・背面 背面のボタンは初代から結構変わりました。 表示パネルの機能を一括で液晶パネルに表示できる[Q]ボタンがサブ電子ダイヤルの左上に移動したり、マルチコントローラーに測距エリア選択レバーが新設されたりしています。 サブ電子ダイヤルは動画撮影時に音を立てないよう動画サイレント機能に設定するとタッチパッドとして機能します。 ・USB3.0 パソコンとの接続はUSB3.0に対応し、高速化しました。ただし、付属のUSBケーブルにはケーブルプロテクターなるものが付いており。端子部にはめ込みねじ止めまでしなければならないが、何がしたいかというと端子にズレなく接続するためだけのもの。端子にかみ合うように接続する自信があればわざわざプロテクターを取り付けなくともよいだろう。 私の場合はCFをパソコンに直刺ししてるのでレンズの光学補正が必要な場合以外は使っていない。 ・ファインダー 初代と同様で視野率約100%の光学ファインダー。Mark IIではシャッターを半押しするとファインダー上部に水準器が表示されるようになった。初代ではM-Fnボタンに水準器機能を設定して撮影する度に押す必要があり、更にシャッターボタンから指を離さなくてはならず、使い勝手が悪かった。Mark IIではシャッターを半押しし、水準器を見ながら撮影に専念ができるのは非常に助かる。 ・液晶モニター 3.0型、約104万ドットで、初代の92万ドットより少し解像度がアップしています。光の反射が少なく、汚れ防止コーティングがされているとのこと。 撮影した写真のプレビュー時に2画面比較再生という機能が新たに追加されている。同じシーンで連写した時など写真の取捨選択に使えそうな機能です。 その他100枚同時表示ができるようなるなど操作性が向上しています。 |

||

表示パネル デュアルカードスロットに伴い、選択しているカードが表示。 |

背面 細かな部分でボタンの追加や位置の変更がある。 |

|

デュアルカードスロット 常に2枚入れておけるのは安心。 |

USB接続 USB3.0で高速データ転送に対応しているが、いちいちネジ止めが必要な付属のケーブルプロテクターは疑問。 |

|

| 動画撮影 | |||

| 動画撮影は初代より格段にオートフォーカスが効いています。 流石にオートフォーカスのカタカタという音は聞こえますが、撮影中に各種設定を変える時に動画サイレント機能はサブ電子ダイヤルを回す音が入らず、SETボタンの上下左右をタッチするだけで設定ができて便利です。 飼育中のアカヒレをオートフォーカスでテスト撮影したものをYoutubeにアップロードしました。 |

| インターバル撮影 | |||

初代で使用していたバッテリー(LP-E6)を3分毎の撮影で3分毎の撮影で7時間近く持ちました。 ACアダプターキットを使い、窓越しの風景を1分毎で丸一日撮影したものをYoutubeにアップロードしました。 Youtubeの画質はかなり劣化していますが、実際には1コマずつが写真ですので高画質です。 一瞬ゴミのように黒いものがチラチラと出ることがありますが、実際の画像は鳥や飛行機、トンボだったりします。 シャッターユニットは20万回をクリアしているとされていますが、インターバル撮影を乱用するとシャッターユニットの寿命を早めますので、注意したほうがいいでしょう。 |

| ピクチャースタイル | |||

| 初代ではスタンダード,ポートレート,風景、ニュートラル,忠実設定,モノクロ,ユーザー設定1〜3の9種類でしたが、Mark IIではオートが増えて10種類になりました。 通常の撮影はスタンダードで十分ですが、より効果的な色彩にしたい場合は有効な機能です。新しいオートは青空や夕焼けなど撮影シーンを自動で認識して設定してくれる機能ですが、カメラ任せになる為、ちょっと怖くて今のところ使っていません。 各設定はテーマ毎に協調され過ぎる場合もあるので、必要に応じてユーザー設定で色の濃さや色あいなどを設定するとよいでしょう。 分かりやすいようスタンダードと風景のテスト撮影をしました。同じ空でもここまで色が違うのがお分かりいただけるかと思います。 |

|

スタンダードで撮影 肉眼で見たより青味が薄い感じ。 |

風景で撮影 肉眼で見た以上に鮮明な青さになった。 |

| 新型レンズ | |||

| Mark IIはAPS-C機であるものの重量は約910gとフルサイズ機と大差ありません。しかし、キヤノンのEF-SレンズというAPS-C専用レンズを使うことでフルサイズ機と比べ物にならないほど軽く扱いやすくなります。また、フルサイズ用のレンズを使うと写真のワイド域が削られ焦点距離が約1.6倍の倍率になる為、ズームには有利ですが広角側のレンズには不向きなので広角レンズは専用レンズが必須となります。そこで比較的最近発売された望遠ズームレンズと2つのEF-Sレンズを購入しました。 |

||

| EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM | ||

望遠ズームレンズの中ではダントツ人気でワイド端からテレ端まで色収差もなくくっきりとした解像力があります。 手ブレ補正機能も4段分と強力で、気軽に手持ち撮影で本格的な野鳥の撮影ができるのが魅力です。 APS-CサイズのMark IIの場合、35mm換算で焦点距離は640mm、「EXTENDER EF1.4×III」を使うと896mmもの超望遠レンズになります。 試しにエクステンダー無しで400mmで飛んでいたヘリコプターを撮影したところ、機体に書いてある文字まではっきりと写っていました。 後述の「EXTENDER EF1.4×III」の場合、AFは中央の測距点のみとされていますが実際に使ったところ、中央の測距点と上下左右の測距点のスポット1点AF、つまり領域拡大AFまで使うことができました。特に遥か上空を飛んでいる鳥や飛行機などを狙う場合はAFが1点では被写体を追い続けるのは難しいので使わない手はないでしょう。 手ブレ補正機能は通常のモード1と、流し撮り用のモード2に加え、露光中のみに機能するモード3があります。モード3は激しくカメラを動かしながら被写体を追いかけるようなシーンを想定しているようです。 黒色のズームリングとフォーカスリングの間に調整リングがあり、フォーカスリングの重さが「SMOOTH」側で軽く、「TIGHT」側で重くなります。撮影中は「SMOOTH」側で良いと思いますが、移動中はレンズの自重で徐々に前玉がせり出してきてしまうので「TIGHT」にしておくのも良いでしょう。 また、望遠でありながら最短撮影距離が0.98m、最大倍率が0.31倍というのも画期的で、様々なシーンに対応できることでレンズ交換の頻度が下がるのも嬉しいところです。 本レンズには三脚座と専用フードも付属しています。

■感想 現在このレンズで野鳥を撮影していますが、従来使っていた180mm望遠マクロに比べ鳥との距離が取れる為、逃げられる頻度は大幅に減りました。ただ、やはり長くて白い目立つレンズの為、構えた瞬間に逃げられることも多かったので、今後は迷彩のレンズカバーを使用する予定です。 画像は非常にシャープでRAWを使わないJpeg画像ですが、色彩も鮮明な印象を受けました。 カワセミなど警戒心が強い鳥は「EXTENDER EF1.4×III」が必須となりますが、F値の低下と中央付近の測距点のみになるのに加え、重く手ブレがし易くなり、確実に撮影難易度が上がりました。また、晴天でシャッタースピードが1/1000と明らかに高速シャッターでありながら全体的にボケたようなブレが多発しました。これは重さで腕の筋肉が痙攣していたせいだったようで、一脚やしゃがんで膝に肘を立てたりするなど工夫したところ手ブレは大幅に減りました。 一脚ではあくまでも私の場合ですが、カワアイサの撮影中、手ブレ補正機能と実際の動きのギャップによって船酔いで苦しみました。 専用フードにはPLフィルターを調節できる窓が付いていますが、気付いたら空いているということがよくありました。どうやら歩いている時に体との摩擦で少しずつ空いてしまうようなのです。ただ、この窓の位置はレンズの下なので気付かずに撮影してもあまり影響はなさそうですが、上空の鳥などや水面などで強烈な照り返しがある場合は注意が必要です。 |

||

箱も大きい。 |

専用ケース、専用フード、専用三脚座も付属しています。 |

|

本レンズ+エクステンダーEF1.4×III+ズーム時のMark II このエクステンダーでのオートフォーカスは中央の測距点のみ可能です。 |

レンズ側面 黒色のズームリングとフォーカスリングの他に調整リングがあり、フォーカスリングの重さを変えることができる。 |

|

本レンズ+EXTENDER EF2×III+専用フード装着時のMark II かなり長くて目立ちますので鳥撮影には迷彩のレンズカバーがお勧め。 |

専用フード(ET-83D) フードにはPLフィルターを調節できる窓が付いています。 |

|

| EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM | ||

専用フード(EW-73C)は使ったほうがいいので一緒に購入することをお勧めします。

|

||

EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM 軽くて持ち運びやすい。 |

初代でのテスト撮影 購入直後に比較的狭い階段で撮影した。広い風景を撮影するのに最適ですが狭い場所を広く撮る場合も便利です。 |

|

| EF-S24mm F2.8 STM | ||

| EF-Sレンズ初のパンケーキレンズ。 薄くて軽く明るく安価という大変使いやすいレンズです。 手ぶれ補正機能はないもののF値を2.8まで解放でき、速いシャッタースピードで撮影できるのでブレることは少ないです。 また、最短で16cmまで寄れるので、マクロレンズ的な写真も撮影できます。 ただし、解放で撮影すると画像周辺光量の低下が見られましたので、注意したほうがいいでしょう。今のところレンズの光学補正データは提供されていないようですが、提供されれば付属のソフトウェアのEOS Utlity 2を使用し、レンズ光学補正から登録することができます。 Mark IIでの撮影サンプルはこちら。

|

||

EF-S24mm F2.8 STMを装着したMark II コンパクトで扱いやすい。 |

EF-S24mm F2.8 STM |

|

| ・周辺光量のテスト 2014/12/14現在、キヤノンからこのレンズの補正データは提供されていません。手ぶれ補正機能もない為、絞りを解放して撮影することが多いと思いますので、周辺光量の低下はかなり気になるところです。実際にF2.8とF9.0でテスト撮影したところ、絞り解放の状態で大幅な光量低下が確認できました。 |

||

F9.0で撮影 |

F2.8で撮影 周辺光量が低下して中央以外は暗くなっていることが確認できた。 |

|

| アクセサリー | |||

| ここでは最近買ったアクセサリーをご紹介します。 | ||

| レンズカバー(キヤノン EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM用) | ||

そこで迷彩色を施したレンズカバーを探してみました。ウッドランド柄とリアルツリー柄がありますが、このリアルツリー柄のほうが価格も高いですが、迷彩効果も高いと思います。単調なウッドランド柄と比べ、リアルツリー柄は木の枝などの絵が描かれており、レンズの輪郭をぼかし、背景に溶け込ませる効果が期待できると思われます。 フォーカスリング等が回せるようにいくつかのパーツに分かれており、ズーム時に伸縮する個所はマジックテープで簡単に取り外しができるようになっています。 リングを回したり、フード逆付け時に干渉する為、パーツ間は少し隙間があります。 レンズの各スイッチの個所は透明のビニールになっていて見えますがカバーを外さないと操作できないので注意が必要なようです。ここは空いていてもいいかなと思いますが、滅多に変えないから不便は感じません。 丁度キャンペーン中だったようで、フレックス迷彩テープも付いてきてお得でした。 まだ、試していませんが、ある程度使用したら再度ご報告します。

|

||

| EXTENDER EF1.4×III | ||

普段野鳥を撮影する時は「EF180mm F3.5L マクロ USM」という望遠マクロレンズを使っていましたが、川の対岸にいたり、近づくと飛んで行ったりとなかなかアップでは撮影できませんでした。 焦点距離を2倍に拡大できる「EXTENDER EF2×II」は持っていましたが、今度はオートフォーカスが対応しておらず、手持ち撮影はほぼ無理でした。 そこで焦点距離を1.4倍にでき、オートフォーカスも可能な「EXTENDER EF1.4×III」という訳です。望遠マクロではすべてのAF測距点に対応しており、問題なく撮影できています。 ただ、レンズによっては中央の測距点のみに対応しているものもあるので注意が必要です。

|

||

| PROTECTフィルター | ||

EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM用に購入。 普段保護フィルターは使っていませんでしたが、30万円のレンズともなると使っておいたほうが無難でしょう。 物理的な保護はもちろん、有害な反射光を除去できるとされています。

|

||

| 液晶保護ガラス KPG-CEOS7DM2 | ||

Mark IIの液晶も傷つきやすい点では初代とまったく同じです。 傷がついても操作上は問題ありませんがやはり末永く快適に使えるように液晶を保護する必要はあると思います。 このカバーはガラス製で付けても違和感がなく、気泡も入らないのでおすすめです。 この商品はMark II発売から約1か月後に発売されましたが、貼る頃には慎重に扱っていたはずの愛機にも関わらず既に小さなかすり傷が3か所も付いていました。まだ目立たないうちで良かったと思いますがレンズ交換やリュックの中で他の物と擦れたりと傷つかずに使うことはほぼ不可能と考えたほうが良さそうです。

|

||

| 携帯用 8段伸縮一脚 ULTRA STICK SUPER 8 | ||

| 望遠レンズで手持ち撮影するとその重量から手がどんどん疲れていきます。三脚では嵩張るし移動しながらの撮影には向いていません。 そこで手持ち撮影と三脚の撮影のいいとこ取りが一脚というわけですが、特にこの一脚は縮長26cmと短いにも関わらず伸長時は156cmという長さです。 とにかく短くてカバンやリュックに楽に入ります。 使い方も簡単で脚先端を捻るだけで簡単に固定できるウルトラロック機構やベルトホルダーも付属しています。 後述の自由雲台と合わせて自撮棒的な使い方もできますね。

|

||

カメラとレンズが重いので一脚を購入。 |

26cmしかないが、伸ばすと6倍の156cmに! ベルトに引っかけて使うベルトホルダーも付属している。 |

|

| 自由雲台 QHD-53Q | ||

| 前述の一脚用に購入したのがこの自由雲台です。 上下左右自由に動き、ストッパーで即固定できます。左右・上下対応の水準器も便利です。 三脚(ジオ・カルマーニュ E535M)に使っている雲台と互換性のあるクイックシューに対応する自由雲台の中で一番軽いということで選びましたが、正直もう少し軽かったらとは思いますけどね。 カメラ或はレンズの三脚座にクイックシューを付けておけば、ワンタッチで雲台にセットできるのが大変便利です。

|

||

自由雲台 QHD-53Q |

一脚(ULTRA STICK SUPER 8)に装着時のQHD-53Q |

|

| タイマーリモートコントローラーTC-80N3 | ||

通常のリモートコントローラー(RS-80N3)と比べ大きいのが難点ですが、高機能でセルフタイマー、インターバルタイマー、バルブタイマー機能が付いています。 Mark II単体でインターバル撮影はできますが、インターバル撮影中は常時電源が入った状態となっている為、バッテリーの消耗は早くなりますので、このタイマー機能付きのリモートコントローラーを使うのがベストだと思います。 インターバル撮影では撮影回数1〜99回、及び無制限とMark II単体と同じですが、1秒〜99時間59分59秒までのセルフタイマーとの組み合わせも可能となっています。 電池はリチウム電池(CR2032)1個を使用し、電源ボタンはなく、常時電源は入りっぱなしですが約3年持つとされています。また、電池がなくてもレリーズボタンでの撮影は可能です。 注意していただきたいのは、Amazonで模倣品が純正品として販売されていることです。家電量販店で入手したほうがいいと思います。

|

||

| ACアダプターキット ACK-E6 | ||

インターバル撮影などバッテリーを酷使し、AC電源が取れる場合はバッテリー切れの心配やバッテリーの寿命に気を使わずに済む為、用途によっては便利です。 バッテリーグリップにも使うことができます。

|

||

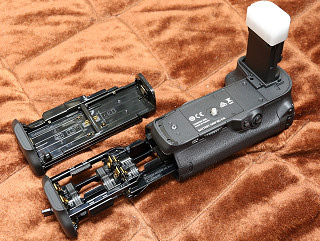

| バッテリーグリップ BG-E16 | ||

| Mark II発売を記念して先着20,000名にバッテリーグリップが貰えるというGET BGキャンペーンで頂くことができました。 当初、先着10,000名でしたが、Mark IIが予想以上に人気だった為、急遽2倍の20,000名に変更されたそうです。定価を見る限り大変気前が良いですね。 バッテリーグリップはMark II専用とされているものの、バッテリー自体は初代と互換性があるのでボタン以外は動作するかもしれません。今度試してみます。 バッテリーグリップにはバッテリーパック2個が入るバッテリーマガジンと、単三電池4個が入るバッテリーマガジンが同梱されています。 バッテリーグリップ自体、使ったことがないので評価しがたいですが、メリットとしてはバッテリー容量が2倍になり、バッテリー交換のロスが減ることと、縦位置撮影に対応したグリップ及び各種ボタンがあり、撮影し易くなることでしょうか。デメリットとしては重い、嵩張る点です。 電源が確保できない場所に遠征に行くには電池の確保は重要ですが、それ以上にリュックに入れることのできる荷物や重量は少しでも軽量にすることが求められますので、あまり使う機会はなさそうです。 今のところ、私が使うとしたら屋外の電源が取れない場所でのインターバル撮影くらいでしょうか?

|

||

GET BGキャンペーンでバッテリーグリップが届きました。 |

Mark II専用のバッテリーグリップ BG-E16 |

|

左下に縦一撮影用の各種ボタンが配置されている。 |

バッテリーマガジンは、バッテリーパック用と単三電池用の2つが同梱されている。 |

|

| 撮影サンプル | |||

| Mark IIで撮影した画像を無修正・等倍にて紹介します。 写真をクリックするとオリジナルの画像ファイルが開きますが、容量が大きく3〜10MBまでありますのでご注意ください。 |

|

| EF-S24mm F2.8 STM | |

| 予想以上に使いやすかったのがこのパンケーキレンズです。 何でもない場面でも撮影してみると絵になるといった感じです。最短16cmまで近づけるのでマクロレンズ的な使い方もできます。 |

|

絞り値:F8 シャッター速度:1/40秒 ISO速度:320 |

絞り値:F5.6 シャッター速度:1/400秒 ISO速度:200 |

絞り値:F6.3 シャッター速度:1/125秒 ISO速度:250 |

絞り値:F7.1 シャッター速度:1/200秒 ISO速度:500 |

| EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM | EF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USM |

絞り値:F9 シャッター速度:1/125秒 ISO速度:250 |

絞り値:F3.5 シャッター速度:0.8秒 ISO速度:1000 解説:インターバル撮影で朝の5時39分時点の写真です。 |

| EF100mm F2.8Lマクロ IS USM | |

絞り値:F8 シャッター速度:1/20秒 ISO速度:250 三脚を使用しました。 |

絞り値:F9 シャッター速度:1/80秒 ISO速度:400 |

| EF180mm F3.5L マクロ USM | |

絞り値:F3.5 シャッター速度:1/3200秒 ISO速度:160 |

絞り値:F6.3 シャッター速度:1/1000秒 ISO速度:500 焦点距離:252mm EXTENDER EF2×IIを使用。 |

| EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM | |

絞り値:F5.6 シャッター速度:1/400秒 ISO速度:400 焦点距離:400mm コメント:川の向こう岸に飛んで来てとっさに撮影した写真で大きくは撮影できなかったもののシャープさを感じました。 |

絞り値:F8.0 シャッター速度:1/320秒 ISO速度:400 焦点距離:560mm EXTENDER EF2×IIを使用。 コメント:手ブレ対策で高速連続連写モードしたが、測距点が中央なので構図がやや下寄りになっている。構図を調整するには1枚撮影でシャッター半押しして構図を調整した後に全押しするしかないようだ。 |

| 戸惑った点 | |||

| ・電子水準器 ライブビュー撮影は液晶画面でじっくりピント合わせすることが多いのでAFはOFFにしていますが、何故か[INFO]ボタンを押しても電子水準器が出ない。[MENU]の「[INFO]ボタンで表示する内容」の水準器にチェックが入っているのだが、まったく表示されない。[Q]ボタンを押すとデフォルトで「(顔)+追尾優先AF」に設定されていたので、「ライブ多点AF」に設定したところ、電子水準器が表示されるようになりました。MF時はAFは関係ないのだから何とかならないものかと思いました。 ・ホワイトバランス どうしてもオートホワイトバランスでは色が不自然になる場合があり、初代では液晶画面を見ながら色温度を調整できたのですが、Mark IIでは撮影を中断して[MENU]画面で色温度の数値を設定しなければならないようで不便になりました。 ・画像の拡大/縮小 ちょっと慣れが必要なのは写真のプレビューの拡大/縮小機能です。初代では背面右上にあるAFフレーム選択ボタンが拡大ボタンに、AEロックボタンが縮小ボタンの役目をして直接拡大縮小ができていたところが、Mark IIでは背面左側に虫メガネマークの[拡大/縮小]ボタンが新設、このボタンを押した後、サブ電子ダイヤルで拡大/縮小ができるようになり、1手間増えました。サブ電子ダイヤルは通常は10枚送りの機能がある為、拡大/縮小ボタンを押し忘れると画像が10枚送りされてしまいます。 また、ライブビュー撮影時はピント合わせに拡大することが多々ありますが、[拡大/縮小]ボタンが左側の縦1列に5個も並んだボタンの一つである為、手探りで押すことが難しくなった点も操作性が低下したように思います。 |

| 感想 | |||

|

初代を5年間使い続けてきたせいで撮像素子が劣化してきているのか、高感度で夜景などを撮影すると通常のノイズも気になりますが、更に特定の個所に白いドットが常に見られるようになっていて買い替え時としてもよかったようです。 従来、高感度撮影時のノイズが気になり、できるだけ低感度撮影を心掛けて三脚を多用してきましたが、Mark IIになって手軽に手持ち撮影でノイズの少ない写真が撮影できるようになり三脚の出番が少なくなったのが一番の収穫でした。 もちろん、フルサイズ機なら更にノイズが少ないのは言うまでもありませんが、複数のレンズを持ち歩くのには限界もあり、軽量なレンズが使えるAPS-C機である意義は大きいと思われます。 更に、10コマ/秒の高速連写ができるようになったことで、動きの速い昆虫についても撮影しやすくなったことは嬉しい限りです。 初代とほとんど容量が変わっていないバッテリーについても初代で使ってきた旧バッテリーを使用して1日2,700枚以上撮影しましたが、バッテリーが無くなることはありませんでしたのでバッテリーグリップなしでも思う存分撮影できると思われます。 初代と比べて使いにくく感じたことは「戸惑った点」に纏めましたが、それ以外はまったく操作に戸惑うようなことはなく、使いやすくなったことのほうが遙かに多く大変満足のいく一眼レフであることは間違いありません。初期不良といった声も今のところ聞きません。 今年は天候不順で撮影する機会をことごとく失われてしまいましたので、来年は新しい愛機でより高品質な写真をお見せできるよう撮影技術も磨いて挑んでいきたいと思っている次第です。 現在、鳥ページにMark IIで撮影した写真を随時紹介中ですので是非ご覧ください。 |

| | ◄ 戻る | サイトのご利用について | |  |