♀(2008.7.18 アメリカ西南部産/WILD)

| テキサス・ジャイアント・ビネガロン | |

| 学名:Mastigoproctus giganteus | |

♀(2008.7.18 アメリカ西南部産/WILD) |

| Data | |||||||

| 和名 | テキサス・ジャイアント・ビネガロン | ||||||

| 体長 | 約70mm | ||||||

| 分布 | 北アメリカ(西南部) | ||||||

| 出現期 | 一年中 | ||||||

| 餌 | ヤスデ類,昆虫 | ||||||

| 解説 |

アメリカに生息する大型のサソリモドキ。 日本に生息しているサソリモドキと姿はよく似ているが、一回り大きい。 詳細は不明だが、見た限りでは鋏に大きめの点刻が多数あり、腹部背面中央付近が赤味がかり、各節にある1対の円形の窪みが目立つ。 生態面でも、日本の個体では、素早く走り臆病な面があるが、本種では走ることはほとんどなく、目の前でも平気で捕食している。 本種の捕食の仕方は壮絶で、速い瞬発力で獲物を鋏で襲い掛かり、鋏と脛節部の棘で抱えて獲物が逃れられないようにして、腿節部の短い複数の棘で押し潰しながら捕食する。故にサソリモドキに毒針は不要。その様子はまるで獲物が歯車に巻き込まれていくかのような壮絶なものである。 本種の入荷は少ないようで、卵塊や1齢幼体の写真は本邦初公開のようだ。多くの幼体達は販売したことで本種を飼育する人が増えて少しでも人気が出ればと思う。

|

||||||

| 飼育メモ |

2007年10月11日 ペポニより、アメリカ西南部産/WILD テキサスジャイアントビネガロンの♀を高価だったので1匹のみ購入した。 見た感じを思っていたよりもさほど大きくなく、タイワンサソリモドキ(Typopeltis crucifer)を一回り大きくした程度であった。生きた化石と呼ばれる種であり、タイ産などでは国産とほとんど違いがない種であるから、サソリモドキとしては個性的と言えるだろう。体長を測ってみると、鋏を丸めた状態で腹部(肛門腺を除く)までで65mm程あったので、鋏を伸ばして70mm程だと思う。 飼育ケースは大プラケースにマットを8cm程敷き、大きな石1個と、小さめのプリンカップで水入れを用意した。 ♀を入れると、ノソノソとだるそうに歩き回っていて元気がないのか?と思ったが、ヨーロッパイエコオロギ(Achetus domesticus)を入れると近づいてきた時に瞬時に捕らえ食べた。その捕食も凄くて、鋏で捕らえたかと思うと、脛節部の長い棘と鋏でしっかりと逃げられないようにした上で、腿節の多数の棘に挟まれ、まるで歯車に巻き込まれるかのように潰されて食べられた。この太短い触肢(鋏)で捕らえられたら二度と逃れることはできず、サソリのような毒針も不要なのである。更にストックしておいている間に死んでしまったオンブバッタ(Atractomorpha lata)も入れてみたが、まったく動かないのにすぐに餌だと分かり食べ始めた。 毎日、よく餌を食べている。今日は採ってきたエンマコオロギ(Teleogryllus emma)を与えたところ、普段はノロノロ歩いているだけなのに、コオロギが走ると物凄い勢いで追いかけて、マット中に逃げ込んだエンマコオロギを追い詰めて捕らえた。国産のサソリモドキでは蓋を開けるだけで隠れてしまうことが多く、ましては人前で捕食することは少ないので、本種の飼育はより面白い。 普段はいつもマット上で餌を待ち構えているのに、2月24日からケース底面にこもり、じっとしている。 いよいよ産卵するのだろうか?飼育に変化が無く半分諦めていただけに今後に期待が高まる。 続きを表示5月2日遂に待ちに待った抱卵を確認できた。ケース下部と側面から辛うじて確認できるくらいなので、撮影は難しい。 抱卵した卵塊をケース側面から辛うじて撮影した。ケースごしの為、透明度が悪く鮮明には撮影できなかったが、袋状の透明の膜の中に大粒の卵があり、その袋状の卵塊は♀の腹面の左右に1つずつ付いていた。タイワンサソリモドキとほとんど変わらないようだ。更によく見るとそれぞれの卵の中が部分的に黒い部分があった。 親♀の栄養のほとんどを卵に使っている上に2ヶ月以上も何も食べていないので、腹部がペチャンコになっている。 本日、念願の孵化を確認した。卵を覆っていた膜は塊りとなってケース下部に落ちていた。1齢幼生は真っ白で、親♀の腹部の裏から表まで取り付いていた。ケース側面からの観察ではっきりと見ることはできないが、感無量のシーンであった。 夜、幼生達がすべて脱皮していたことを確認した。すべて触肢だけ真っ白だった。 今日は早めに帰宅できたので、少々早めかもしれないが、幼生を掘り出してみることにした。掘り出すと種親が物凄い剣幕で怒りギシギシと音を立て触肢を大きく開き、肛門腺を前方に向けて酢酸を噴霧してきた。巣に篭ってからかれこれ4ヶ月以上にもなるが、その間飲まず食わずでここまで元気にしているとは少々驚いた。種親を中プラケースに移し、コオロギを与えたが、捕食しようと飛び付くまではいいが、いざ食べようとした途端にすぐに獲物を解放するという不思議な行動が見られた。恐らく本能的にまだ幼生を保護して捕食行動を抑制されているのだろう。 肝心の幼生達は、触肢や第一歩脚の脛節以降が赤っぽくまだ柔らかそうだった。捕食まではまだ時間が掛かるようだ。体長は15mmあった。多数の幼生達を養うにはさすがに手が回らないので、少々販売に出している。 幼生達の触肢は今も赤い。2齢幼生では黒くならないようだ。まだ餌を食べないが、いつ捕食してもいいように特大プラケースに幼生をセットした。幼生の数は43頭であった。 2齢幼生にコオロギの幼虫を与え、捕食することを確認した。 毎日たくさんの餌を与えていたのだが、死亡する幼生が数匹見られた。原因は不明だが、飢えでないことは確かだ。暑さが原因かもしれない。 販売したこともあるが、それにしても幼生の数が少ない。最近は餌やりが毎日できてなく飢えの為か共食いも見られた。死んで数が減っている可能性があるが、脱皮の為にマットに潜っている為であればよいのだが・・・。 ケース底面から1匹だけだが、脱皮直後の幼体を見ることができた。 3齢の幼体がマット上に現れていた。よく見ると2齢を食べていた・・・。 9月22日に脱皮を確認した幼体はまだ部屋から脱出していなかった。 |

||||||

| 関連リンク | サソリの魅力 サソリモドキ累代飼育マニュアル | ||||||

| PHOTO | |

♀ (2007.10.11 アメリカ西南部産/WILD) |

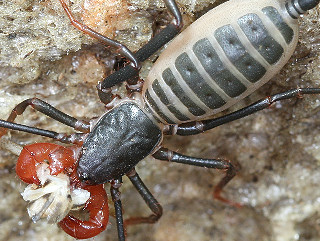

捕食中の♀① コオロギを鋏でがっしりと捕らえて食べている。 (2007.10.11 アメリカ西南部産/WILD) |

捕食中の♀② (2007.10.11 アメリカ西南部産/WILD) |

捕食中の♀③ 歯車に巻き込まれるかのように獲物が潰されながら食べられていく。 (2007.10.11 アメリカ西南部産/WILD) |

オンブバッタを捕食する♀ (2007.10.11 アメリカ西南部産/WILD) |

♀のアップ (2008.7.18 アメリカ西南部産/WILD) |

コオロギを捕食する♀① (2008.7.18 アメリカ西南部産/WILD) |

コオロギを捕食する♀② (2008.7.18 アメリカ西南部産/WILD) |

子離れした後の♀ (2008.7.16 アメリカ西南部産/WILD) |

卵塊 ケース側面より撮影。 (2008.5.3 アメリカ西南部産/WILD) |

1齢幼生 ケース側面より撮影。 (2008.6.8 アメリカ西南部産/WF1) |

2齢幼生① 脱皮から6日目。体長は既に15mm。まだ触肢が赤い。 (2008.7.16 アメリカ西南部産/WF1) |

2齢幼生② (2008.7.16 アメリカ西南部産/WF1) |

2齢幼生③ 脱皮から8日目。タイワンサソリモドキとは触肢の色が決定的に異なる。 (2008.7.16 アメリカ西南部産/WF1) |

2齢幼生④ 脱皮から11日目。 (2008.7.16 アメリカ西南部産/WF1) |

2齢幼生⑤ 脱皮から11日目。 (2008.7.16 アメリカ西南部産/WF1) |

捕食中の2齢幼生① かなり太ってきて、体節間膜が張ってきた。 (2008.8.12 アメリカ西南部産/WF1) |

捕食中の2齢幼生② 赤い触肢が特徴的なサソリモドキである。 (2008.8.12 アメリカ西南部産/WF1) |

餌を奪い合う2齢幼生 非常に貪欲で、餌もよく奪い合う。 (2008.8.12 アメリカ西南部産/WF1) |

2齢幼生の共食い① 空腹になると共食いし易くなる。 (2008.8.31 アメリカ西南部産/WF1) |

2齢幼生の共食い② (2008.8.31 アメリカ西南部産/WF1) |

3齢幼生の共食い (2008.10.11 アメリカ西南部産/WF1) |

3齢幼生① (2009.1.17 アメリカ西南部産/WF1) |

3齢幼生② (2009.1.17 アメリカ西南部産/WF1) |

横から見た3齢① (2009.1.17 アメリカ西南部産/WF1) |

横から見た3齢② (2009.1.17 アメリカ西南部産/WF1) |

脱皮が近い3齢幼生① (2009.1.17 アメリカ西南部産/WF1) |

脱皮が近い3齢幼生② (2009.1.17 アメリカ西南部産/WF1) |

脱皮が近い3齢幼生③ (2009.1.17 アメリカ西南部産/WF1) |

|