| マダラサソリ累代飼育マニュアル | ||

| はじめに | |

|

管理人は国産サソリの飼育としては、ヤエヤマサソリの飼育に続き、2種目として 初心者には、世界最大のダイオウサソリ(Pandinus imperator)などのコガネサソリ科の大型種に人気が集まりがちですが、ディープなサソリマニアになるほど、本種のような鋏よりも後腹部が発達するキョクトウサソリ科の仲間が人気です。 種親から産まれた幼体が成体にまで成長させることができましたので、管理人的飼育マニュアルを作成してみました。 【重要】 2018年に突如、外来種ではないはずの帰化種であるマダラサソリも含め、キョクトウサソリ科全種が特定外来生物に指定されてしまったため、採集及び飼育が禁止になっていますのでご注意ください。 |

|

| マダラサソリとは | |||

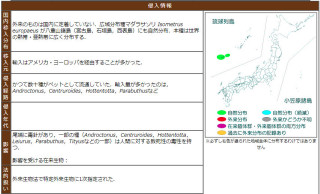

| マダラサソリとは世界中の熱帯・亜熱帯に生息しているキョクトウサソリ科の一種です。 日本には八重山諸島と小笠原諸島のみに生息しています。 実際には、元々日本にはいませんでしたが、江戸時代以前に人為的に帰化したとされています。理由は明らかにされていませんが、恐らく輸入木材と一緒に入って来たのでしょう。 本種は国産サソリの中でも、最もサソリらしいスタイルをしており、特に♂では鋏や後腹部が長く発達し、独特の斑模様も美しく、他のキョクトウサソリの仲間にも引けを取りません。 毒性は弱く、身近にいるようなトビズムカデ(Scolopendra subspinipes mutilans)などとは比べ物にならないほど弱くチクっとする程度ですし、乱暴に手で掴まない限りは刺そうともしない大人しいサソリです。 生息環境はもう1種の国産種ヤエヤマサソリ(Liocheles australasiae)が多湿な環境を好むのに対し、本種は比較的乾燥している樹皮裏や岩場の隙間などに生息しています。 体長は8cm程度と、かなり大型に思われがちですが、実際には体長の半分近くが後腹部であり、見た目は非常に小型です。 |

|

♂ ♂は鋏(触肢),後腹部共に長いが、体型は細長く華奢である。 |

♀ ♀は鋏や後腹部は♂ほど発達しないが、がっしりとした体型をしている。 |

| 成体の飼育 | |||

| 繁殖 | |||

| ペアリング | |

|

まだ、経験がなく未知ですが、♂は安定した地面に♀を誘ってきて、精莢と呼ばれる精子の入った塊を地面に置き、♀に受け取らせるという交接行動をとり、その姿からサソリダンスと呼ばれています。 サソリダンスを邪魔されない為にも、安全を期すのであれば1ペアで飼育したほうがよいと思います。 |

|

| お産 | |

|

太っている♀は妊娠している可能性があり、そのまま飼育すると約2ヶ月くらいで幼生を産みます。 幼生の数は親の栄養状態やサイズによって影響すると思われ、10〜25匹程度までバラつきがあるようです。 管理人が飼育した個体は20数匹産みました。 出てきた幼生は初めから色づいていて、光沢があります。親サソリの背中に乗ってじっとしています。 親,幼生共に餌は採りませんので、与える必要はありません。 |

|

卵を持った本種 体節間膜がやや張っているのが分かる。 |

1齢幼生を背負った本種 1齢幼生は何も食べない。 |

| 脱皮 | |

|

幼生は産まれてから約5日後で1回目の脱皮をします。このまま約5日間は親の背中でじっとしていますが、その後少しずつ親から離れていきます。 この時点からヨーロッパイエコオロギ(Achetus domesticus)の1齢幼虫などの餌を食べ始めるようになります。 ヤエヤマサソリでは、1齢幼生への餌やりは苦労しますが、本種は捕食も上手く、生きた餌を与えてもよく食べてくれます。 2齢幼生では、1齢の時のような光沢はなくなり、スタイルも親に近くなります。 種親に捕食される危険も考えられる為、完全に離れたら、親を別のケースに隔離し、幼生飼育を開始します。 |

|

2齢幼生を背負った本種 脱皮殻は非常に薄く、すぐに消えてしまう。 |

2齢幼生 脱皮後も5日間は親の背中でじっとしている。 |

| 幼生の飼育 | |||

| 飼育環境 | |

|

そのままの環境で飼育するのがベストですが、多数の個体を同時に飼育することになりますので、隠れ家は多くしたほうが良いでしょう。その他の環境は成体飼育時と同じです。共食いも懸念されますが、飼育している限りでは喧嘩すらせずに餌にだけ反応していますので、飢えさせなければ問題ないと思われます。 水入れを入れる場合は、溺れることのないようにミズゴケなどを使います。 |

|

| 餌 | |

|

本種はワラジムシやダンゴムシは好まないようなので、コオロギの幼虫を与えるのが最も無難です。与えた分だけ成長しますので、惜しまずどんどん与えましょう。 本種の幼生はさほど臆病でもなく、捕食シーンも簡単に観察することができます。ヤエヤマサソリでは毒針を横から刺しますが、本種は上から一突きにします。 |

|

捕食する2齢幼生 初めての捕食でも非常に上手い。 |

3齢間近の2齢幼生 2齢になってから1ヶ月近くで脱皮する。 |

| 脱皮 | |

|

親離れした2齢幼生飼育を開始して、順調に飼育すると1ヶ月も経たずに3齢幼生へと脱皮します。ここで脱皮時に他の幼生に食べられないかという不安がありますが、本種に関してはまったくその心配はいらないようで、群れの中でも堂々と脱皮しているところも観察しております。 脱皮のシーンは目を見張るものがあり、見ていてワクワクします。 脱皮殻は1齢を除き、完全な状態で残っていることがほとんどなので、各齢でコレクションすると面白いと思います。 |

|

2齢間近の脱皮シーン セミの脱皮に似ている。 |

3齢間近の脱皮シーン セミの脱皮に似ている。 |

2,3齢の脱皮殻 加齢毎に明確にサイズが大きくなっていく。 |

2〜4齢の脱皮殻 脱皮殻は腐らないので、成長過程の記録の意味でも取っておく価値があります。 |

| 成体までの飼育 | |

|

餌やりさえ怠らなければ、本種の成長は非常に早く、お産から半年ほどで成体にまで育て上げることができます。 体長から6齢が成体のようでした。 各齢のおおよその期間も紹介していますが、これは飼育した1例であり、飼育温度や餌やりの頻度などの条件によって大幅に異なることが予想されますので、あらかじめご承知おきいただきたい。 私の飼育した限りでは各齢のおおよその成長期間は以下の通りです。

|

|

| 飼育上のご注意 | |||

|

サソリの飼育は過去に、サソリマニアが飼育していた猛毒を持つイエロー・ファットテール・スコーピオンが脱走した事件が問題となり、イエロー・ファットテール・スコーピオンが属するキョクトウサソリ科の仲間が このような悲劇を二度と起こさないために、サソリの仲間を飼育するに当たって、絶対に脱走させないようお願いします。 特に本種は非常に素早く走り、狭い場所からでも脱出しますので、十分注意してください。 冒頭でも明記した通り、残念ながら外来種ではない本種についても特定外来生物の指定を受けてしまいましたので、現在飼育できません(泣) |

| 最後に | |||

|

昔はたくさん見られたそうですが、近年、石垣島では本種が滅多に見られなくなったという声がよく聞かれるようになりました。それは農薬の影響で、農薬の掛かった餌を食べることで本種も一緒に死んでしまうからです。 比較的自然の多い与那国島ではまだ本種もよく見られるようですが、いずれ開発の波で生息数が減少するとも限りません。実に魅力的なサソリの仲間も特定外来生物被害防止法のように、飼育できる機会が少なくなってきているのが、本当に残念でなりません。 せめて、キョクトウサソリ科で唯一飼育可能な本種はたくさんの人に飼育して身近なペットとして有名になって、危険なサソリというイメージを打破することができれば本望です。 |

|||

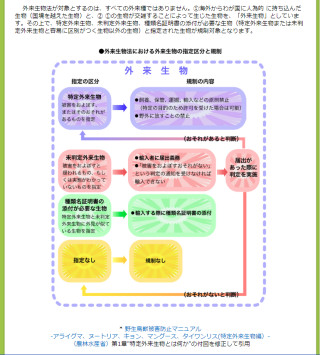

| 特定外来生物の件 | |||

|

2018年12月12日にマダラサソリをネットオークションによって売買していた3人が書類送検されたとニュースになり大変驚きました。 仕組まれたかのように今まで採集も飼育も可能だった種が突然特定外来種として摘発され、飼育や売買可能というデマを流しているかのように報道されているのには違和感を覚えましたので少々見解を明記しておきたいと思います。 もともと、特定外来種の指定は「海外からわが国に人為的 に持ち込んだ生物(国境を越えた生物)」であることが前提で更にその中から危険と判断された種類のみをリストアップされることになっていますので昔から定着していたマダラサソリは身近なモンシロチョウなどと同様に史前帰化生物であり、そもそもの前提から当てはまらないのです。 また、その意図は人の命や生態系への脅威がある生物を国内に定着させないことであったはずで、既にマダラサソリは定着している帰化種であり、毒はあってもミツバチ程度、生物相が競合する種もいない(ヤエヤマサソリは生態が異なる)ため、生態系への影響も非常に少ない(生物相が競合する上に在来種と交雑までしてしまう外国産クワガタのほうが遥かに問題)ため、特定外来種にキョクトウサソリ科が指定された以後も参考文献も含め、事実上本種は指定されていないこととされてきました。 また、現在でも「国立環境研究所 侵入生物データベース」ではキョクトウサソリ科に関し「外来のものは国内に定着していない」とされ、マダラサソリは「外来分布」ではなく「自然分布」であると紹介されており、大変誤解を招きやすい解説になっています。 このようなことから本種は特定外来種に指定すべきか対象外かはグレーゾーンのまま放置されており、今回の摘発は最近SNSの影響で問い合わせが増えたことによる意思表示、悪く言うと「見せしめ」といったところなのかもしれません。 報道のされ方も一律に犯罪者扱いで今まで多数の売買がされていたことや帰化種で人命の危険もなく生態系への悪影響もないマダラサソリが何故特定外来生物に指定され摘発に至ったのかを疑問視するような報道をするメディアは一つとしてないようです。 ただ、どんなに不条理でも従うしかありませんので、今後は絶対に採集や売買はしないようお願いします。キャッチアンドリリースならいいですが。 あと、本種の飼育は基本を守っていれば楽ですが、温度管理や活き餌の確保など経費が掛かりますのでサソリ好きな私も現在1匹も飼育はしていません。 |

|

「国立環境研究所 侵入生物データベース」のスクリーンショット(2018.12.22現在) |

「環境展望台(環境法令ガイド)」のスクリーンショット(2018.12.22現在) |

当サイト内の画像の無断転載を禁じます。

Copyright© 2002-2024 Takuro Tsukiji.