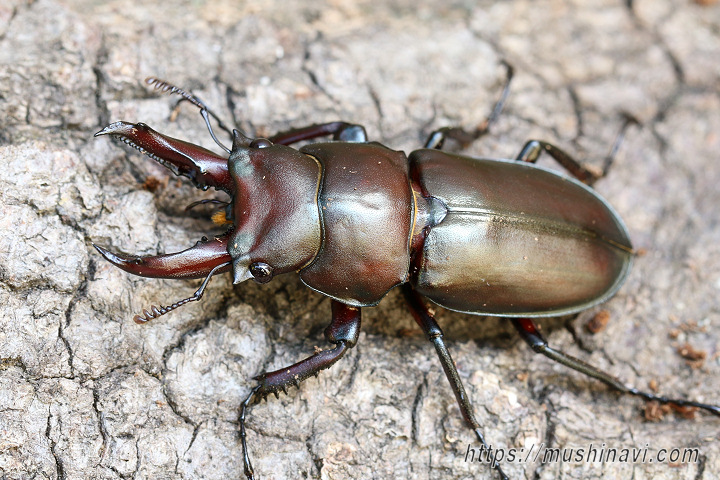

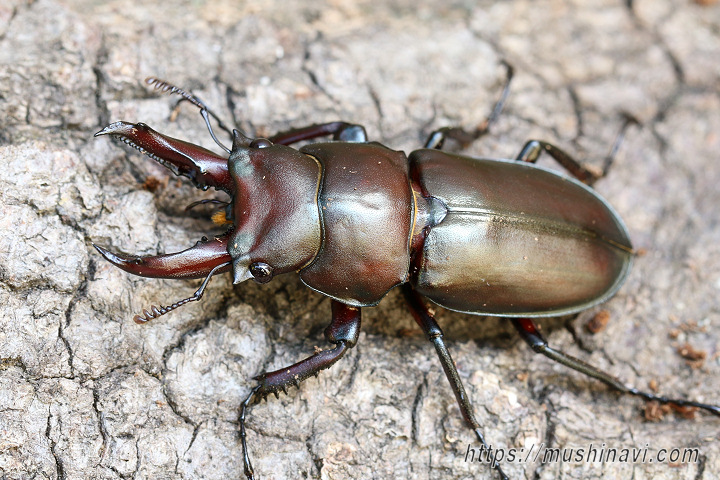

新成虫♂37.5mm(2022/5/4 対馬産/F1)

| キンオニクワガタ | |

| 学名:Prismognathus dauricus | |

新成虫♂37.5mm(2022/5/4 対馬産/F1) |

| Data | |||||||||||

| 和名 | キンオニクワガタ | ||||||||||

| 体長 | ♂:20.0~38.8mm ♀:20.0~23.3mm |

||||||||||

| 分布 | 対馬 | ||||||||||

| 出現期 | 8月 | ||||||||||

| 餌 | クヌギやコナラの樹液 幼虫は発酵がやや浅いマットを食べる。 |

||||||||||

| 寿命 | 1~2ヵ月 | ||||||||||

| 飼育難易度 | 簡単 ★★★☆☆ 困難 | ||||||||||

| 解説 | 国内では最大となるオニクワガタの一種。 ♂の体色は赤褐色で僅かに金色の光沢がある。♀では黒褐色で光沢が強い。 北朝鮮の個体は♂でも金色の光沢を持つ黒色型も出現する。 大アゴはオニクワガタらしくまっすぐに伸び、内側は鋸歯状の内歯が並ぶ。 山地性。幼虫は多湿で柔らかめの朽木から得られる。 海外では朝鮮半島,済州島,中国北東部,シベリアに分布している。

飼育記録については以下に飼育メモとして記載していきたい。 |

||||||||||

| 飼育メモ |

2021年11月17日 2~3齢幼虫5頭を購入、オマケとしてプラス2頭も付けて頂けたので7頭となった。 大きさから既に3齢になっているようだった。500mlクリアボトルで単独飼育することにした。 マットはクリアボトル4本は安全重視で無添加発酵マットの「フォーテックの産卵1番」(以下産卵1番)と添加発酵マットの「BIGHORNのクワガタムシ専用マット」を2:1で混ぜたものにした。残り3本については大型化重視で前述の産卵一番とクワガタムシ専用マットを1:4にしてみた。今回使用するクワガタムシ専用マットは未使用ではあるが購入から数年経っているものである。 また、先にマットをビン詰めして、幼虫のいたマットは殆ど混ぜられなかったのでマット変更のショックが多少心配ではある。 続きを表示11月23日 本種は多湿を好むので念のためすべてのボトルに少し加水した。複数のボトルの側面や底面から幼虫の元気な姿を見ることができた。 全てのボトル内にコバエが発生していた。恐らく長期間倉庫で管理していたクワガタムシ専用マットにコバエが侵入してしまったのかもしれない。棚の奥に積み重ねるように置いていたので取り出しにくく、外からの観察に留めていたため、発見が少し遅れたのは悔やまれる。 ただ、腑に落ちないのは異なるマットを使用したミクラミヤマクワガタのボトルからも少しではあるがコバエが発生していたこと。コバエゼロを目標にしているがなかなか難しい。 まだマットの劣化は見られないことから、毎日数回チェックして発生したコバエを駆除することにした。 12/25以来、毎日頻繁に各ボトルをチェックして見つけ次第駆除を続けたところ、ようやくコバエが発生しなくなった。かなりの労力だったので、そろそろ収束宣言を出したい。 こまめなチェックをすることで、羽化直後のコバエはまだ動きが鈍い状態で駆除しやすいというメリットがあった。 ただ、1ヶ月程と予想よりかなり長引いたが、やはり睡眠時間など放置する時間がある程度長時間になると、その間に数匹が発生し、そのまま交尾・産卵してしまっていた可能性がある。 こまめな駆除が功を奏してマットの劣化もほとんどなく、元気な幼虫の姿がボトル底面から見えることも多く、今のところ問題なく飼育できている。 個体No.2,5,7の3頭の幼虫が蛹室を作成していた。 個体No.2が蛹化した。♂だった。 個体No.5が蛹化した。♂だった。 個体No.7が蛹化した。側面の窓が狭く確認し辛かったが大アゴのようなものが見えるので恐らく♂。 個体No.7の蛹室は中層に作られていたので掘り出しやすいことから上層部のマットを取り除き、蛹を見ることにした。 やはり♂で立派な大アゴが確認できた。しかし、まだ幼虫もいて何とも言えないが、今のところ♂のほうが多そうなのが残念なところ。 夜、個体No.2が羽化した。 夜、個体No.5が羽化した。 夜、個体No.7が羽化した。平均すると蛹化から15~16日で羽化するようだ。 残り4本のボトルのうち2本は小さな窓から蛹が確認できたが、もう2本は内側に蛹室を作ったようで状況は分からなかった。 夜、個体No.1が羽化した。 夜、個体No.4が羽化した。残りの2匹は外から確認できないため、羽化日を確認できない。 3匹の♂は羽化して半月ほどになるので、取り出すことにした。体長を測定したところ、どの個体も37~37.5mmで大きさに大差がなかった。 羽化直後は赤かったが、赤地にごく淡く金色の光沢が確認できた。 幼虫時にただ1頭のみ♀斑を確認していた個体No.6のボトルを確認したところ、既にマット上に出ていて歩き回っていた。♀は黒一色で金色の光沢はなかった。 他の外から確認できない個体No.3も気になってマットを掘り返したところ、蛹室内に前蛹と思われる幼虫が顔を出した。他の個体はすべて羽化していることから早まってしまったが、蛹室の一部しか破壊していないので、湿ったティッシュを乗せてそのまま蛹化させることにした。 今のところ♂に偏りそうなのが残念なところ。 本種の寿命は短いのと、後食しなくても繁殖可能らしいのでコバエシャッター小でペアリングさせることにした。♂は撮影した個体を使用した。 前蛹が蛹化した。♀だった。 4/27に羽化した個体を取り出したところ、♀24mmが出てきた。 夜、交尾しているところが確認できた。明日産卵用ケースをセットしたい。 最近は雨が多いので朝急いで産卵用ケースをセットした。オニクワガタとしては大型ではあるが、小さいクワガタには変わりないのでケースはコバエシャッター小にマットは産卵1番を使用、産卵に専念させるため、♀のみを入れた。産卵木は今回は入れずに挑戦することにした。 まだ取り出していなかった個体No.4の蓋を開けてみるとマット上に一度出てきたと思われる縦穴が見つかった。 縦穴のすぐ入り口に成虫がおり、取り出したところ25mmの♀だった。 これで♂3匹、♀4匹という理想的な配分となった。1ペアについては販売したので、残りは2ペアと最後の♀の蛹となるので、♂の寿命が持てば♀3匹で産卵させたい。 最後の蛹が羽化した。 なかなかチェックが行き届かず交尾したかどうかが分からないため、2ペア目(個体No.4,5)については産卵用ケースにペアでセットすることにした。 産卵用ケースは1ペア目と同様、産卵木を使用せず、産卵1番のみのセットにした。 朝、昨日セットしたペアがゼリー上で交尾の体勢で過ごしているところを確認、その後もかなりの時間♀の上に♂が乗った状態のままだったので、交尾済みと判断、仲が良さそうなので♀殺しの心配もないようだ。 夜中(1~2時)に確認したところ、1ペア目の♂が♀を追い掛けて挟もうとして明らかに攻撃していたため、慌てて♂を隔離した。 最後に羽化した♀を取り出すことにした。体長は25.1mmで♀の中ではもっとも大きい個体だった。コバエシャッタータイニーからコバエシャッター小に移し、後食を待つことにした。 現在2ペア共に同じ内容のセットにしているので、産卵していなかったらセットし直す必要があることもあり、産卵の有無を確認しようと思い、5/12にセットした1ペア目の産卵用ケースを開けてみることにした。 マットをひっくり返すと早速1個の卵が出てきた。マット内を念入りに探すと合計35個の卵と1齢幼虫も4頭見つかった。 卵は約2mmで黄色っぽいため、産卵1番の黄土色と紛らわしく見つけづらかった。 1齢幼虫は500mlクリアボトルで単独飼育することにし、現状の産卵に使用したマットにノコギリ系で多用しているフォーテックのヒラタ・ノコ1番(以下ヒラタ1番)を6割混ぜたものを使用した。中途半端に余っていて片付けたかったマットなだけで深い意味はない。ただ、環境の変化によるショックを防ぐため、ボトルの底は薄く産卵用のマットを敷いた上でセットした。 卵は430ccのプリンカップ3個に12個・12個・11個で産卵用マットのみでセットした。 産卵用ケースはマットが減った分をヒラタ1番を追加し、セットし直した。少々暗い色のマットになったが、今後の産卵に影響するかも確認したい。 夜、最後に羽化した♀も活動を開始した。 ペアで同居させていた2ペア目は、1ペア目と同様事故を防ぐために♂を隔離した。1ペア目で多数採卵したとはいえ、孵化率はまだ未知数なので2ペア目は幼虫が湧くまで放置しようと思う。 6/4に採卵した2個が孵化していた。 3ペア目も恐らく交尾済みだと思うので、同じ内容で産卵用ケースをセット、♂も同居させることにした。 No.4と6の♀が死んでいた。寿命は早いがNO.6は6/4に採卵済、No.4もケース底面から幼虫を確認している。 最後の♂(No.7)が死んでいた。最後の♀(No.3)はマットに少し潜っており、まだ生きている。 1回採卵した産卵用ケースにも側面から1齢幼虫を3頭確認することができた。 6/4に採卵した35個の卵について、孵化した1齢幼虫を単独飼育にすることにした。 12個ずつ管理しているプリンカップからは5頭ずつ、11個管理しているプリンカップからは4頭の1齢幼虫が得られた。他は孵化せず死滅したようで、孵化率は悪く40%だった。 マットはヒラタ1番を篩にかけたものと産卵1番を混ぜたものを使用した。割合は少しずつ変えてみた。 放置していた2ペア目の産卵用ケースから幼虫を取り出すことにした。結果は1齢幼虫12頭。1ペア目と同様に500mlクリアボトルにセットした。これで合計30頭になりかなり飼育スペースがひっ迫してきたので羽化したら販売に回そうと思う。 |

||||||||||