ホウネンタワラチビアメバチ(2006.9.1)

| ホウネンタワラチビアメバチ | |

| 学名:Charops bicolor | |

ホウネンタワラチビアメバチ(2006.9.1) |

| Data | |||||||||

| 和名 | ホウネンタワラチビアメバチ | ||||||||

| 体長 | 約12mm | ||||||||

| 分布 | 本州,四国,九州 | ||||||||

| 出現期 | 6~9月 | ||||||||

| 餌 |

昆虫 幼虫はチョウやガの幼虫に寄生する。 |

||||||||

| 解説 |

チョウやガの幼虫に寄生する小さなアメバチ。 頭部・胸部は黒く、腹部は赤色。 チョウやガの幼虫に寄生し、糸で吊る下げられた繭を作成する。 和名のホウネンは豊年から来ており、本種がイネアオムシと呼ばれるイネの害虫として有名なフタオビコヤガ(Naranga aenescens)の幼虫に寄生して結果としてイネを守ってくれる益虫である。

マルバハギに吊られた繭は大変よく揺れるため、撮影には非常に苦労した。 羽化した跡は繭の下部に小さな穴が空いているだけだったので、危うく見逃すところだったが朝発見し、羽化した本種を探すと天井に止まっており、出勤時だったために3分ほどしか時間がなかったが、何とかまともな写真を撮ることができた。 |

||||||||

| PHOTO | |

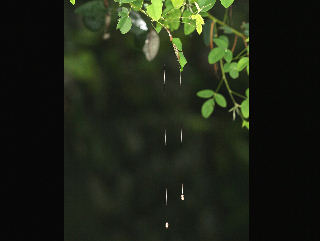

繭① まるで振り子のようにぶら下がっている。 このような変わった習性がなければ本種を紹介する機会はなかったであろう。 (2006.8.26) |

繭② (2006.8.26) |

繭③ マルバハギにぶら下がっていた。糸の根元にはキチョウの幼虫と思われるスカスカになった皮があった。 マルバハギの枝はよく揺れる上、繭が振り子のように大揺れに揺れるので撮影は大変苦労した。 (2006.8.26) |

|