| ホーム > ワラジムシ目 > コシビロダンゴムシ科 |

| セグロコシビロダンゴムシ | |

| 学名:Venezillo dorsalis | |

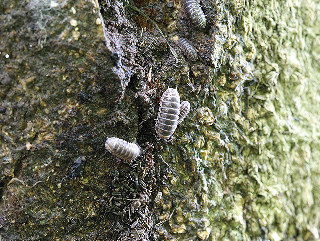

セグロコシビロダンゴムシ(2007.11.23) |

| Data | |

| 和名 | セグロコシビロダンゴムシ |

| 体長 | 7.5mm |

| 分布 | 本州(関東以南),四国,九州 |

| 出現期 | 2~11月 |

| 餌 | 落ち葉など |

| 解説 |

オレンジ色の模様が特徴的なコシビロダンゴムシ。 海岸近くの石の下に多数見られた。 コシビロダンゴムシ科の仲間は元々国内に生息していたが、後から入ってきたオカダンゴムシ(Armadillidium vulgare)に押され、現在では自然が豊かで多湿な環境にのみに限定して生息しており、民家周辺等の身近な環境では見られなくなった。これはオカダンゴムシが乾燥に強く、本種は乾燥に弱い為、都市化と共に明確に住み分けが行なわれた結果である。 本種はオカダンゴムシよりも小さく、半分ほどしかない。更に尾節の形状がオカダンゴムシでは逆三角形をしているのに対し、本種を含むコシビロダンゴムシ科の仲間はまさかり状をしている。 本種は過去にコシビロダンゴムシ科の一種として紹介していたが、最近購入した図鑑「日本産土壌動物」により、ようやく同定することができた。 図鑑によれば日本に生息するコシビロダンゴムシ科の仲間は意外に多く、21種もいるとされている。 |

| PHOTO | |

エノキの有機物を食べる本種① (2008.7.5) |

エノキの有機物を食べる本種② (2008.7.5) |

エノキの有機物を食べる本種③ (2008.7.5) |

石の下に群れていた本種 (2007.11.23 神奈川県三浦半島) |

三浦半島産の本種① (2007.11.23) |

三浦半島産の本種② (2007.11.23) |

横から見た本種 (2007.11.23) |

腹面 (2007.11.23) |

丸くなった本種 体節の縁もオカダンゴムシのようには角ばらない。 (2007.11.23) |

|

| オカダンゴムシ科との相違点 | |

コシビロダンゴムシ科 尾節の形状はまさかり状。 (2007.11.23) |

オカダンゴムシ 尾節の形状は逆三角形。 (2007.11.23) |