| ホーム > チョウ目 > シャクガ科 > ナミシャク亜科 |

| ナミスジフユナミシャク | |

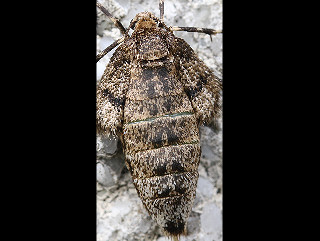

| 学名:Operophtera brunnea | |

ナミスジフユナミシャク(2007.1.14) |

| Data | |

| 和名 | ナミスジフユナミシャク |

| 開張 | ♂:22~37mm ♀:7~9mm |

| 分布 | 北海道,利尻島,本州,伊豆大島,四国,九州 |

| 出現期 | 12~1月 低山地では11月下旬~12月下旬まで。 |

| 餌 | 食べない

幼虫は広食性で、カバノキ科,ブナ科,クルミ科,バラ科,ニレ科,ムクロジ科,アオイ科,ツツジ科の葉を食べる。 |

| 解説 |

1月前後によく見られるフユナミシャク。 本種は、以前コナミフユナミシャク(Operophtera brunnea)とオオナミフユナミシャク(Operophtera variabilis)の2種に分けられていたが、後に同一種であることが分かり、再び元の和名に戻された。 模様はクロオビフユナミシャク(Operophtera relegata)の鱗粉が薄くなったものと似ているが、クロオビフユナミシャクでは前翅前縁は丸みを帯びず、前翅先端がやや角ばり、斜めに黒い線があるのに対し、本種では前翅前縁及び前翅先端部丸みを帯び、斜めの黒い線も見られないようだ。 ♀の翅は外横線が目立つが、黒色点から線状、帯状まで変異がある。 ♀は翅が短く飛ぶことはできないが、フユシャクガの仲間としては比較的長い。 関東では12月下旬から1月下旬まで見られ、数は多い。 後の2月4日には本種と思われる♀をお寺の石塔に止まっているところを見つけることができた。生きたフユシャクの仲間の♀を見るのはこれが初めてだった。ただ、フユナミシャクの中では一番多いようで、自宅にもしばしば飛来しており、♀も最も普通に見られている。 |

| 関連リンク | フユシャクガ |

| PHOTO | |

♂ (2009.1.3) |

横から見た♂① 発見時の写真。警戒したのかこの後翅を下げた。 (2009.1.3) |

自宅の外灯に飛来した♂ トップの写真とは別個体。 (2007.1.14) |

横から見た♂② (2007.1.14) |

日中、休んでいる♂ 発見時の写真。左にはミノムシがいた。 森林に囲まれた墓地周辺で発見した。 (2007.1.14) |

横から見た本種 夜、クヌギの幹に止まっていた。 (2008.1.4) |

常夜灯上の♀① (2013.1.13) |

常夜灯上の♀② (2013.1.13) |

常夜灯上の♀③ (2013.1.13) |

常夜灯上の♀④ (2013.1.13) |

常夜灯上の♀⑤ 発見時の写真。常夜灯の天井に止まっていた。 (2013.1.13) |

常夜灯上の♀⑥ 1円玉との比較。 (2013.1.13) |

橋の欄干上の♀① この個体の体長は9mmだった。 この時の模様(Google+) (2013.1.13) |

橋の欄干上の♀② (2013.1.13) |

橋の欄干上の♀③ (2013.1.13) |

橋の欄干上の♀④ (2013.1.13) |

♀① 翅は小さく飛ぶことができない。 (2007.2.4) |

♀② (2007.2.4) |

♀③ (2007.2.4) |

♀④ (2007.2.4) |

♀⑤ 見つけた時の写真。お寺の石塔の上に止まっていた。 (2007.2.4) |

|