| ホーム > コウチュウ目 > クワガタムシ科 > ルリクワガタ亜科 |

| トウカイコルリクワガタ | |

| 学名:Platycerus takakuwai takakuwai | |

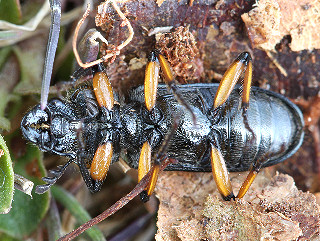

♂(2009.5.1 静岡県) |

| Data | |||||||||||||

| 和名 | トウカイコルリクワガタ | ||||||||||||

| 体長 | ♂:9.5~12.0mm ♀:9.0~11.5mm |

||||||||||||

| 分布 | 本州(静岡県,神奈川県,東京都,山梨県,長野県) | ||||||||||||

| 出現期 | 5月 | ||||||||||||

| 餌 | カエデ,ブナ,ミヤマアオダモの新芽 幼虫はミズナラ,ブナの朽木 |

||||||||||||

| 寿命 | 1ヶ月 | ||||||||||||

| 飼育難易度 |

簡単 ★★★★★ 困難 低温管理が必須なだけでなく、クワガタ用ゼリーでの飼育も出来ず飼育は困難。 |

||||||||||||

| 解説 |

青緑色の光沢が美しいコルリクワガタの一種。 本種はブナ林に生息する山地性の小型クワガタで、カエデやブナなどの新芽を齧り、汁を舐めるという変わった習性をしている。 ♂は青藍色から緑味を帯びた青色まで変異があり、♀では、紫色や緑色を帯びた銅色をしている。 本種は、山地性のブナ林に生息する為、棲息地が隔離されるので、生息域によって4亜種に分けられている。また、今後も細分化される可能性もある。 →やはり近年また変更があり、コルリクワガタ(Platycerus acuticollis)の亜種とされていたのが、昇格し種となった。 近似種のルリクワガタ(Platycerus delicatulus)やホソツヤルリクワガタ(Platycerus kawadai)などとは、前胸背板の形状や上翅の点刻,縦条の強弱などで同定することができる。 本種では、前胸背板の後角が角ばっていることや、中央より前方で幅広くなるなどの特徴がある。 本亜種の特徴としては、基亜種に比べやや小型であることや、細長いこと、上翅の光沢がやや強い点などが挙げられる。 最近の変更はWikipediaでさえも追いついていない。

|

||||||||||||

| 参考リンク | コルリクワガタのグループ(ルリクワガタ属の魅力) | ||||||||||||

| PHOTO | |

♂① (2009.5.1 静岡県) |

♂② (2009.5.1 静岡県) |

♂③ (2009.5.1 静岡県) |

♂④ (2009.5.1 静岡県) |

♂⑤ (2009.5.1 静岡県) |

♂の腹面 (2009.5.1 静岡県) |