| ホーム > カメムシ目 > ネッタイキジラミ科 |

| トゲキジラミ | |

| 学名:Hemipteripsylla matsumurana | |

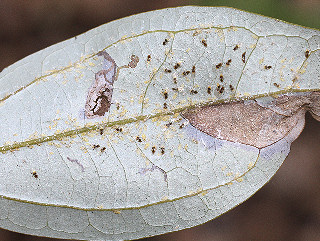

カタイノデ上のトゲキジラミ(2010.4.3) |

| Data | |

| 和名 | トゲキジラミ |

| 体長 | 約2mm 翅先までは約3mm |

| 分布 | 本州,四国,九州 |

| 出現期 | 3~5,9~10月 |

| 餌 | クスノキ科(シロダモ,アブラチャン,カナクギノキ,ヤマコウバシなど)の汁

幼虫も同様。 |

| 解説 |

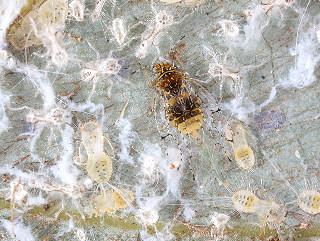

黒い棘のあるキジラミ。 黄色と暗褐色の模様を持ち、翅は翅脈に沿って多数の棘がある。 翅は平らに畳む。 幼虫は白地に山吹色の斑紋があり、白色のロウ質綿毛を分泌する。 春にシロダモなどの葉の裏に、コロニーを作り繁殖する。 本種は発見当時手持ちの図鑑になかった為、同定にはネットを使用したが、後に購入した「日本原色虫えい図鑑(全国農村教育協会)」によると、カナクギノキではカナクギノキハクボミフシという虫えいを作り、生活史は寄主植物の種類によって異なるということであった。 鎌倉では3月中旬から4月上旬にかけて、シロダモの葉の裏でコロニーを作っているところを見かけ、5月1日に静岡県の標高1,000mの山地のアブラチャンで成虫を複数発見しており、盛んに交尾しているところが観察できた。アブラチャンの葉はシロダモよりずっと小さい為、1枚の葉には1~2匹しか付いておらず、交尾には邪魔が入らず都合がいいようだ。この時期にシロダモでは本種を確認できていない為、アブラムシのように寄主転換している可能性がある。その後、4月にオシダ科のカタイノデと思われるシダの葉の裏に成虫を多数確認しており、サルトリイバラでも1匹発見しているので、二次寄主の植物は多様なようだ。 シロダモ上の写真は4月12日に撮影したもので、この日は2回発見しており、最初に発見したシロダモでは成虫が1匹のみで、幼虫が複数見られた。2回目は、成虫・幼虫共に多数見られた。ただ、いずれのシロダモの木でも、その他の葉では1匹も見られなかった。本種も害虫にされてしまうのかもしれないが、模様や色彩が綺麗で、大変魅力的なキジラミだ。図示された図鑑が無いのが残念である。以下のサイトで同定した。 |

| 参考リンク | ウンカ・ヨコバイ識別ミニ図鑑 |