| ホーム > カメムシ目 > トガリキジラミ科 |

| タイワントガリキジラミ | |

| 学名:Trioza formosana | |

タイワントガリキジラミ(2009.4.5) |

| Data | |

| 和名 | タイワントガリキジラミ |

| 体長 | 約3mm |

| 分布 | 本州,四国,九州,南西諸島 |

| 出現期 | 3~5月 |

| 餌 | モチノキ類(モチノキ,ネズミモチ,クロガネモチ,オオシイバモチ,ツゲモチなど)の汁

幼虫も同様。 |

| 解説 |

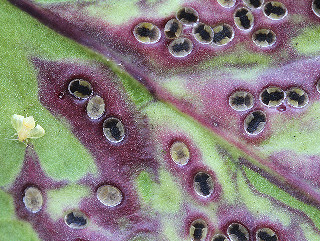

モチノキ類に付くキジラミ。 トガリキジラミ属の近縁種に似るが、本種には腹部に白く明瞭な横帯が2本ある。 庭にあるネズミモチで大量の本種を観察しているが、大体3月中旬から4月上旬に大量に羽化し、そのまま交尾しておびただしい卵を産み付けている。寄生されているネズミモチは枯れることはないが、変色・変形し、見栄えは悪くなる。 幼虫は円形に近い楕円形で、著しく扁平、寄主植物の葉の裏にへばり付いて終齢幼虫では移動できないようであった。終齢幼虫を蛹とされることもあると思われる。 後に購入した「日本原色虫えい図鑑(全国農村教育協会)」によると、本種が葉に作るいぼ状の虫えいはモチノキハクボミフシと呼ばれており、成長すると虫えい周囲の葉の色が紫褐色になるという。2齢幼虫での越冬の為、虫えい自体は目立たたず、3月頃に成熟するという。 |